Annette Otterstedt: Weiblicher Musikinstrumentenbau – eine Unmöglichkeit?

Annette Otterstedt (Berlin): Weiblicher Musikinstrumentenbau – eine Unmöglichkeit? 1

Anmerkungen werden beim Überfahren mit der Maus sichtbar!

Selten finden sich Frauennamen in Registern von Instrumentenbaustätten. Einer der sehr raren Hinweise auf eine Frau, die in einer Orgelbauerwerkstatt tätig war, findet sich in der Werkstatt des süddeutschen Orgelmachers Philipp Heinrich Hasenmeyer (1700-1783): Er heiratete im Jahr 1722 Eva Dorothea Schmer, und diese war »in seiner Profession eine gute Gehilfin«2. Es wird jedoch nicht berichtet, welche Arbeitsgänge Frau Hasenmeyer-Schmer ausgeführt hat. Die Palette kann von der Administration bis zur handwerklichen Arbeit reichen; aber eines wissen wir aus dieser knappen Erwähnung: Sie hat nicht selbständig Instrumente gebaut. – Damit ist das Problem bereits umrissen.

Die Situation von Frauen als Mitwirkende in Instrumentenbauerwerkstätten ist erst in jüngster Zeit thematisiert worden, und wie es scheint, ist dieses Thema immer noch nicht im etablierten Betrieb angekommen. Ein 2007 erschienener Aufsatz, der sich mit musikalischem Unternehmertum vom ausgehenden Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert befasst3, erwähnt keinerlei Mitwirkung weiblicher Familienmitglieder und nimmt trotz einer sehr unsicheren Quellenlage stattdessen bereits in der Renaissance ein Heer von mehr oder minder qualifizierten Arbeitern auf dem Land an, die von einem »Unternehmer« – einem veritablen Alleskönner mit größerer Vielseitigkeit als heute verlangtem ›Multitasking‹ – kontrolliert werden. Die ebenso theoretische, jedoch näherliegende Möglichkeit in Epochen kleiner Familienbetriebe, die Mitwirkung aller Familienmitglieder in Betracht zu ziehen, wird gar nicht erst erwogen. Der Pater familias entwirft in einsamer Höhe Instrumente, teilt Arbeiten zu und führt die Geschäfte. Damit ist eine paternalistische Überhöhung gelungen, die in einem Zeitalter, das vom Streben nach Gleichberechtigung bestimmt wird, doch einigermaßen seltsam anmutet.

Es wird Zeit, einmal Grundvoraussetzungen weiblicher Arbeit im Instrumentenbau der Vergangenheit zu beleuchten, denn nicht physische Beschränkungen haben Frauen gehindert, Musikinstrumente zu bauen, sondern vielmehr Tradition und Sitte, die Frauen in ein gesellschaftliches Gerüst drückte, in dem langfristige konzentrierte Arbeit nicht möglich war. So soll es hier darum gehen, die Bedingungen zu umreißen, und dafür ist es unverzichtbar, über den musikalischen Zaun zu schauen und die Rolle von Frauen sowohl im Handwerk als auch in den Geisteswissenschaften zu beleuchten, und zwar vom Blickpunkt der Wahrnehmung ihrer eigenen Zeit.

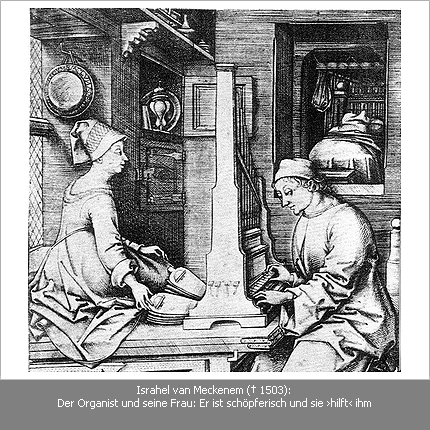

Die Aussage der Bibel: »Und Gott der HERR sprach / Es ist nicht gut, das der Mensch allein sey / Jch wil Jm ein Gehülffen machen / die vmb Jn sey«4 wurde wörtlich genommen als Gottes eigenes Wort, das nicht angezweifelt werden durfte: Der Mann macht die Arbeit, und die Frau hilft ihm. Dieses Diktum akzeptierten auch die Frauen selbst, und dagegen zu argumentieren kam jahrhundertelang nicht in Frage. Bei Israhel van Meckenem ist es der Mann, der die Orgel spielt, während die Frau die Bälge bedient. Das alte Vorurteil, dass der Mann außer Haus die schwere Arbeit erbrachte, während die Frau zuhause leichte Arbeit ausführte, trifft keineswegs zu; auch das Bälgetreten ist kraftraubend und eintönig, und die interessante und kreative Arbeit behält sich der Mann vor. Dass tatsächlich oft die unangenehmsten und körperlich schwersten Arbeiten Frauen zugewiesen wurden, wird erst spät ausgesprochen, und zwar von Hedwig Dohm im Jahr 1874: »Alle mir über diesen Gegenstand [die Frauenarbeit] vorliegenden Schriften lassen darüber keinen Zweifel: Nie und nirgend hat man die Frau von den mühsamsten und widerwärtigsten Beschäftigungen fern gehalten, etwa auf Grund ihrer zarten Constitution oder ihrer Schamhaftigkeit – Schranken, die aufzuführen man niemals versäumt, wo es sich um höhere und einträglichere Arbeitsgebiete handelt. Im Gegentheil, für die unteren Stände scheint der Grundsatz zu gelten: je gröber, je anstrengender die Arbeit, desto besser für die Frauen.«5 Nach seitenlangen Schilderungen aus Baumwollfabriken, Bergwerken, chemischen Fabriken, Glashütten usw., die heute noch zu schockieren vermögen, führt sie weiter aus: »Es giebt Werkstätten und Fabriken, wo diejenigen Arbeiterinnen bevorzugt werden, welche Kinder zu versorgen haben. Der reiche Fabrikherr weiß, dass sie Brod schaffen müssen für ihre Kinder um jeden Preis, und darum vor keiner Arbeit zurückschrecken.«6 Sie schließt: »Wir wollen von weiteren Ausführungen auf diesen Gebieten der weiblichen Arbeiten Abstand nehmen; leicht ließe sich ein Buch damit füllen. Dieselben ökonomischen Erscheinungen wiederholen sich überall: die niedrigsten und schlechtest bezahlten Arbeiten für die Frau!«7 Dohm bezog sich eigenen Angaben nach8 auf Statistiken aus Frankreich und England, die zeigen, wie drastisch Wirklichkeit und Fiktion auseinanderklafften.

Männliche Vorherrschaft war durch Religion und Sitte so unangefochten, dass sie selbst für kühne Geister unantastbar schien. Das gelegentliche Hervortreten einer künstlerisch begabten oder gelehrten Frau erschien, da vereinzelt, als reizvolle Pikanterie, und da Frauen, die den Mut hatten, mit einer eigenen Leistung an die Öffentlichkeit zu treten, grundsätzlich entschuldigende Worte für diese Kühnheit und ihre Minderwertigkeit fanden und an den ritterlichen Sinn der überlegenen Männer appellierten9, konnten sich diese eine gelegentliche Großzügigkeit leisten. Typisch dafür ist die Einstellung zu der gelehrten Frau, die bei aller Bewunderung immer etwas Gönnerhaftes behält: Eine Frau konnte Großes leisten, aber das Lob, das sie erhielt, bedeutete: »Sie ist bedeutend, weil sie so klug ist wie ein Mann und daher besser als der Rest ihres Geschlechtes«. Frauen waren stolz darauf, gewissermaßen ein »Mann honoris causa« zu sein.

Antonia Frazer hat das folgendermaßen formuliert: »The fact was that the ›dread Virago‹ herself had never made any effort to improve the general appraisal of woman’s worth … (Mrs Thatcher has explicitly denied any debt to Women’s Liberation). Queen Elizabeth would hardly have approved of the source of … feminist review. Had she been granted a glimpse into the future to witness the rise of feminism, she would, one must believe, have greeted the spectacle with a royal shudder; just as Queen Victoria, another Queen Regnant, looked on Women’s Rights with abhorrence. On the other hand, Queen Elizabeth I would have heartily approved of the verdict of ›honorary male‹.«10

So weit hatte man den Status »Frau« erniedrigt, dass die Frauen selber glaubten, eine Frau sei ein minderwertiges Subjekt. Bis zu einem gewissen Grad ist die Situation der Frauen vergleichbar mit der der Juden. Beide Gruppen besaßen keine bürgerlichen Ehrenrechte, und Gilden oder Universitäten waren ihnen verschlossen. Dennoch konnten immer einzelne Individuen ausbrechen und als privilegierte Sondergestalten hohes Ansehen genießen. Aber ihre Situation blieb prekär, und sie wurden oft genug misstrauisch von der Bevölkerung beäugt. Den Juden war es allerdings in einigen Gesellschaften möglich zu konvertieren und damit ›normal‹ zu werden. Frauen blieb dieser Weg versperrt. Selbstverneinung ist jedoch eine Sackgasse, da sie verhindert, dass die eigene Leistung unter gerechten Vorzeichen gewürdigt werden kann. So lange Frauen sich nicht zu ihrem Geschlecht bekennen und sich selber nur unter Demutsbezeugungen äußern konnten, war es ihnen kaum möglich, die Ungerechtigkeit zu erkennen, die ihnen angetan wurde, und die sie sich auch selber antaten.

Bescheidenheit ist eine Zier – vor allem eine weibliche

Eine erhebliche Hürde war die Vereinzelung der Frauen. An manchen Orten war es Frauen implizit oder gar explizit verboten, sich mit Geschlechtsgenossinnen zu treffen11. Der Austausch mit Gleichgesinnten aber stellt eine fundamentale Voraussetzung dar, um sich weiterzuentwickeln und die eigenen Ideen bekannt zu machen und durch die Kritik anderer zu schärfen.

Weiter Frauen waren gehemmt durch das Diktum der Bescheidenheit. Hier ist nicht der Platz, diesen Terminus im Wandel seiner Entwicklung auszuloten; es soll jedoch die Tragweite der Bescheidenheitsforderung zumindest angedeutet werden. Bescheidenheit ist die Grundlage der Selbstverneinung, der Scham, eine Frau zu sein. Ein Postulat der Bescheidenheit bedeutet das Ende jeglicher Entwicklung, ein geistiges Auslöschen, das das lebenslängliche Einsperren – z.B. wie in islamischen Ländern – in das Bewusstsein der Frauen selber legt. Eine Frau, die die Bescheidenheit verinnerlicht hat, nimmt den Männern die Arbeit ab, sie zu bewachen und sägt damit selber an dem Ast, auf dem sie als selbständiges Individuum sitzt.

Wenn Frauen in der Vergangenheit etwas erreicht haben, dann immer nur, wenn sie die Barriere weiblicher Bescheidenheit überwanden. Gegen dieses Diktum zu rebellieren erforderte allerdings erhebliche Spannkraft und einen gesicherten materiellen Hintergrund, und die Tatsache, dass sogar so abgebrühte Prostituierte wie Fanny Hill12 das Wort »modesty« permanent im Mund führen und ihre pornografischen Schilderungen als quasi private Briefe an eine Dame richten, um nicht »immodest« zu erscheinen, zeigt die Reichweite der Bescheidenheitsforderung. Daher müssen wir, wenn wir uns mit historischen Bedingungen beschäftigen, vor allem auf den Begriff der Bescheidenheit hinweisen und die Handlungen von Frauen in diesem Licht beurteilen.

Wenn Frauen sich selber äußerten, dann oft mit Bitterkeit und unter ständigen Beteuerungen, dass man die Männerwelt auf keinen Fall provozieren wolle. Es musste ein ständiger Balanceakt geleistet werden zwischen Rebellion und Zurückhaltung, und infolgedessen sind die Arbeiten schreibender Frauen seit dem 17. Jahrhundert voll von heute schwer zu verdauenden Demutsbezeugungen. Die harscheste Kritik an männlichen und weiblichen Rollen ist oft genug weniger von Frauen selber als von Männern geübt worden, z.B. von Daniel Defoe in seinen Romanen Moll Flanders und Roxana, von François Poullain de la Barre, John Stuart Mill oder August Bebel.13

Frauen haben neben dem Haushalt immer Berufe ausgeübt. Das wurde schon deswegen notwendig, weil sie sich und ihre Kinder durchbringen mussten, wenn der Ehemann ausfiel. Auch erbrachten sie körperliche Leistungen, die man ihnen offiziell nicht zutraute. Frauen haben in Kriegen gekämpft, schwere Lasten getragen und Handwerke ausgeübt, auch während der Schwangerschaft, und wie wir oben sahen, musste gerade ihre Verletzlichkeit in diesen Situationen nicht als Grund für Schonung, sondern im Gegenteil für erhöhte Ausbeutung herhalten. Aber man nahm öffentlich keine Notiz davon.

Aus diesem Grunde ist jede Darstellung von Weiblichkeit in der Ikonographie oder Literatur, der Musikausübung und dem Auftreten in der Öffentlichkeit unter der Prämisse der Bescheidenheit zu betrachten. Öffentliches Auftreten oder weibliche Berufstätigkeit außerhalb des Hauses wurde nicht gern gesehen und rückte eine Frau schnell in die Ecke moralischer Verkommenheit. Die Rolle von Frauen, die wir auf Bildern sehen, muss weder ihren realen Fähigkeiten, noch ihren tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten entsprechen, sondern dem, was man als schicklich für sie erachtete. So werden z.B. in Totentänzen, in denen sämtliche Lebenslagen und Berufsgruppen aufgeführt sind, Frauen stets nach ihrer Stellung in der Familie erwähnt, nie nach ihrem Beruf. Aber auch im Beruf galt: Er macht die ›richtige‹ Arbeit, und sie ›hilft‹ ihm.

Die Auffassung, dass die Frau dem Mann hilft, nicht aber selbständig arbeitet, und dass Haushalt und die Sorge für die Familie absolute Priorität besitzen, durchzieht sämtliche Quellen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein mussten selbst gefeierte Künstlerinnen ihren Beruf aufgeben, wenn sie heirateten, oder wenn ein Familienmitglied krank wurde und ganz selbstverständlich die Versorgung durch die berühmte Künstlerin beanspruchte. Jean-Jacques Rousseau forderte, dass Mädchen von klein auf daran gewöhnt werden müssten, unterbrochen zu werden,14 d.h. ihre Zeit gehörte nicht ihnen, und damit wurde konzentriertes Arbeiten – Grundvoraussetzung für jede konstruktive Leistung – unmöglich gemacht. Rousseaus Forderung macht leider auch klar, dass das Verfügen über weibliche Zeit durch Unterbrechen nicht etwa ein Versehen, sondern absichtliche Politik war.

Ein Streifzug durch die Gewerke

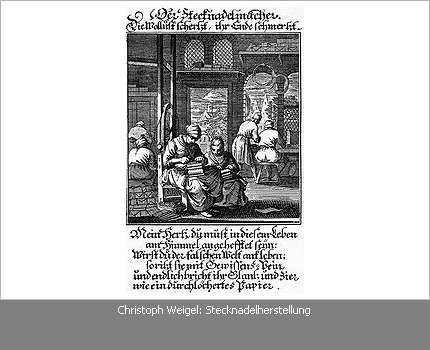

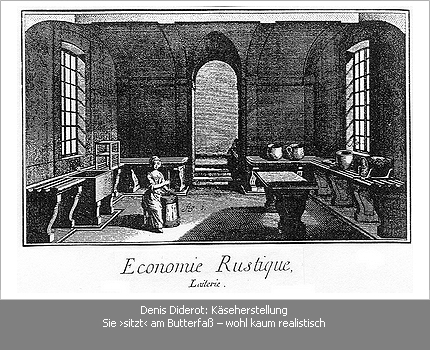

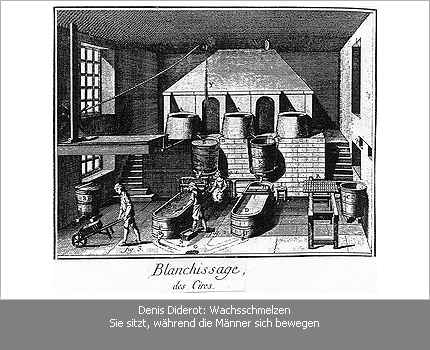

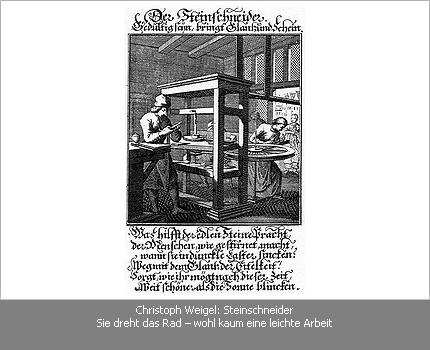

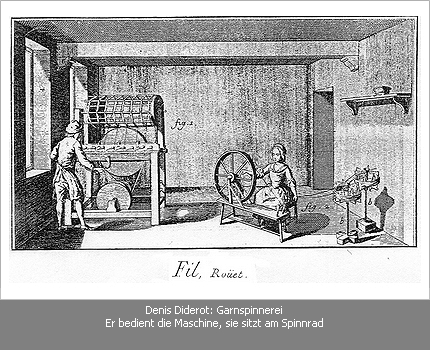

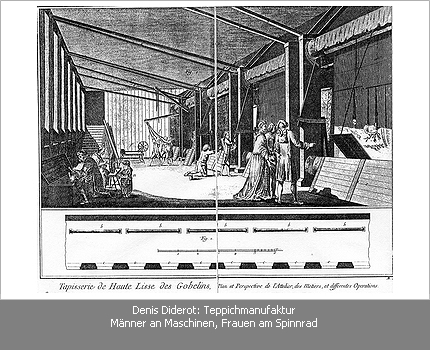

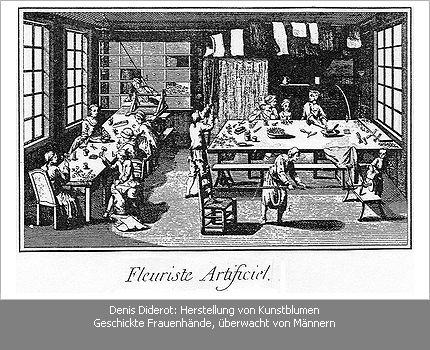

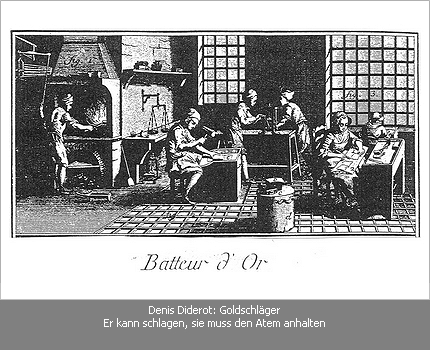

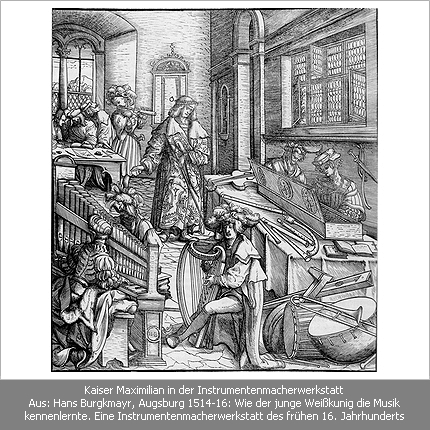

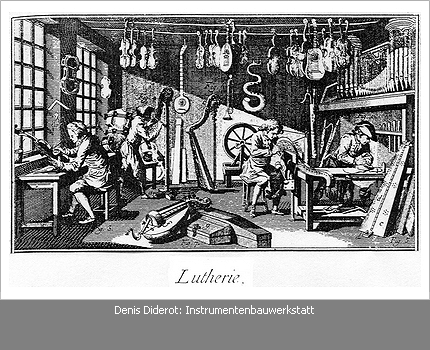

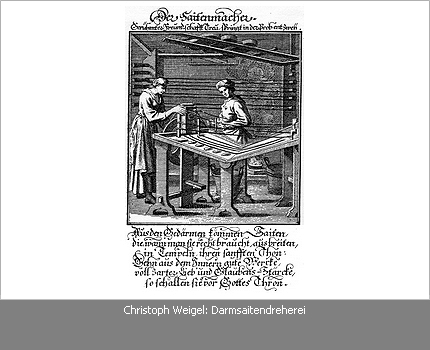

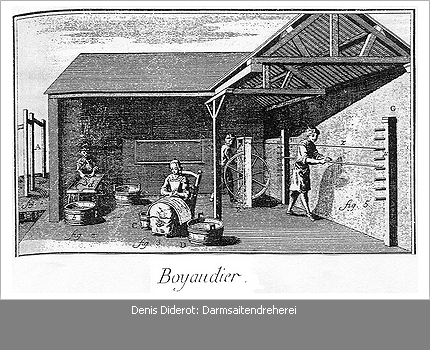

In diesem Abschnitt geht es um die Suche nach berufstätigen Frauen und deren Arten des Einsatzes, wie sie sich in einschlägigen bildlichen Quellen finden lassen. Dafür wurden drei repräsentative Quellen über Handwerke aus drei Jahrhunderten ausgewählt: - die Tafeln des Ständebuches von Hans Sachs mit den Holzschnitten von Jost Amman15 - das Ständebuch von Johann Christoph Weigel, Augsburg, 169816 - die Tafeln der Encyclopédie von Denis Diderot und Jean-Baptiste d’Alembert, Paris 1762-1777.17

Die Werke von Amman und Weigel sind der Geschichte des deutschen Gildenwesens verpflichtet. Eine Gilde bestand aus selbständigen Handwerksbetrieben, die durch Regeln und Qualitätskontrolle verbunden waren. Einerseits schützten sie die Mitglieder, da sie mit dem Monopol auf die Tätigkeit Konkurrenz ausschalteten, andererseits konnten sie eine freie Entwicklung einschränken. Obwohl es nicht die Regel war, kam es doch öfter vor, dass Frauen beteiligt waren, z.B. wenn eine Witwe den Betrieb ihres Mannes weiterführte. Dabei besaßen Frauen oft jedoch kein Stimmrecht in der Gilde, obwohl sie die vollen Beiträge aufbringen mussten, und an manchen Orten waren die Zeiten von Frauen beschränkt, in denen sie die Werkstatt führen durften.

Daneben gab es Berufe, die traditionell weiblich waren, und die ebenfalls in Gilden organisiert sein konnten. Zu ihnen gehörten vor allem Disziplinen der Stoffverarbeitung. Bei Diderot siebzig Jahre später hat sich das Bild leicht verschoben, da nunmehr neben den familiären Handwerksbetrieben die Manufaktur entstanden war. Dabei kommt es auf Arbeitsteilung an, und es werden größere Maschinen eingesetzt. Die rein weiblichen Gewerke stimmen bei Weigel und Diderot weitgehend überein. Zu ihnen gehören die Herstellung von Milchprodukten, Spinnen, Sticken und Spitzenherstellung, Fächer- und Spielkartenherstellung.

Auffällig ist, dass Frauen meist in sitzender Position dargestellt werden, und ihre dargestellten Tätigkeiten verletzen niemals die »Sittlichkeit«. Hier dürften Darstellung und Realität am weitesten auseinanderklaffen. Die Ausnutzung von billigen Arbeitskräften in Form von Frauen und Kindern braucht hier nicht weiter ausgeführt zu werden. Lediglich ein einziges Beispiel bei Weigel zeigt, dass Frauen, wenn es erforderlich war, auch für schwere und monotone Arbeiten eingesetzt wurden (Steinschneider).

Im Allgemeinen aber verwenden Frauen in diesen Darstellungen weder schwere Werkzeuge, noch arbeiten sie an großen Maschinen. Das wird deutlich in den Manufakturen bei Diderot, wo ausschließlich Männer die neuen großen Maschinen bedienen, während Frauen an den alten Geräten sitzen.

Vor allem aber wird bei der Sicht durch diese Bücher deutlich, dass Frauen so gut wie nie eigenverantwortlich arbeiten, so dass sogar in einigen reinen Frauendomänen Männer als Vorgesetzte zu fungieren scheinen.

Die Funktion als Hilfskraft war geeignet, Frauen diejenigen Arbeiten zuzuweisen, die weniger beliebt waren. Wie die Bälgetreterin bei Israhel van Meckenem ist auch bei den Goldschlägern die diffizile Arbeit Frauensache. Der Restaurator des Berliner Musikinstrumentenmuseums, Wolfgang Mertin, berichtete aus seinem Berufsleben folgende selbst beobachtete Situation bei einem Vergolder-Ehepaar. Der Mann schlug das Blattgold flach, und die Frau löste die dünnen Scheiben von der Unterlage. »Das war eine komische Beziehung! Der Mann konnte den ganzen Tag draufhauen, und die Frau musste die Luft anhalten.«

Promovierte Frauen

In verschwindend geringer Menge geschah es, dass eine Frau promovierte. Dergleichen Fälle sind zu trennen vom Typus der ›Gelehrten Frau‹, wie sie uns z.B. bei Anna Maria Schuurman, Maria Sibilla Merian oder Elizabeth Elstob begegnen, denn diese verfolgten ihre Gelehrsamkeit in der den Frauen zugebilligten Privatsphäre und stellten keine Bedrohung dar, so dass man ihnen ihre Lust am Lernen zubilligen konnte. Eine promovierte Frau aber verließ diese Sphäre und trat an die Öffentlichkeit. Den allgemeinen Statuten der Universitäten nach wären sie damit berechtigt gewesen zu einer öffentlichen wissenschaftlichen, oder zumindest fachlichen, Karriere.

Eine Promotion war überhaupt nur denkbar, wenn die Frau sich auf männliche Förderer mit Einfluss in Universitätskreisen stützen konnte. Aus Deutschland sind überhaupt nur zwei solcher Fälle bekannt: Dorothea Schlözer und Dorothea Christiana Leporin.

Schlözer war die Tochter des Göttinger Rechtsprofessors August Wilhelm Schlözer. Sie zeigte früh ein ungewöhnliches Talent in den alten Sprachen und Geisteswissenschaften, und Schlözer mit seinen Universitätsbeziehungen leistete sich gewissermaßen den Spaß, seine Tochter auszubilden und ihr ein Doktorat zu verschaffen. Dafür ließ er alle seine Beziehungen spielen, und Dorothea legte am 25. August 1787 ihr Doktorexamen an der Universität ab. Es war ein besonderes Ereignis, aber hatte für sie selber keine Folgen, und an der öffentlichen Verleihung der Doktorwürde in der Paulinerkirche in Göttingen durfte sie als Frau nicht teilnehmen, sondern allenfalls das Geschehen durch ein zerbrochenes Fenster beobachten.18

In diesem ganzen Fall ist von Anfang an eine Schieflage festzustellen, die für Dorotheas weiteres Leben die Weichen stellte. An eine fachliche Weiterbeschäftigung war nicht zu denken, außer sie blieb lebenslang unter dem Schutz und der Bevormundung ihres Vaters und verzichtete auf Ehe und eigene Familie. In seltener Deutlichkeit wird klar, dass sie nichts anderes war als ihres Vaters Versuchskaninchen, mit dem er vor seinen Freunden und Konkurrenten prahlen wollte. August Wilhelm verfasste zur Feier des Tages ein Gedicht, das Dorotheas Brüder vortrugen:

»Schwester Doctor! Bleib bescheiden.

Traun, wir wachsen Dir zu Kopf!

Brüder, Top! Nach 17 Jahren,

wer von uns der heut gekrönten

Schwester nicht zu Kopf gewachsen,

Top! Der heiße armer Tropf.

Glück indeß zum Männerhute,

der Dein MädchensKöpfchen schmückt!

Trag ihn, Dir und uns zu Ehren,

bei der Freunde lautem Jubel,

und der Eltern stiller Wonne,

frei, empor, – doch nicht zu lange –

bis die Haub' ihn deckt und drückt,

und ein jüngerer Decanus

Dir statt Lorbeer Myrthen pflückt.«

Dorothea wird direkt am Tage ihrer Promotion von ihrem Vater ermahnt, trotz ihrer akademischen Ehren nicht übermütig zu werden, sondern als signifikante Ausnahme besonders zur Demut angehalten, denn was sie erhielt, besaß sie nicht aus eigenem Recht, sondern es wurde ihr als Privileg gewissermaßen als jederzeit widerrufbare Leihgabe überlassen. Hedwig Dohm, diese scharfsinnige feministische Denkerin, die es trotz ihrer mangelhaften Ausbildung zu einer geistigen Selbständigkeit und analytischen Brillanz brachte, die einem Gelehrten mit langer Studienzeit Ehre gemacht hätten, bemerkte zu derartigen Sonderaktionen: »Die Frau kann ihre wissenschaftlichen Kenntnisse für ihre materielle Existenz nicht verwerthen. … Der Ausübung dieser Gewalt leihen Gesetz und Staatseinrichtung ihre volle Mitwirkung.«19 Am Ende stand eben auch bei einer Gelehrten mit einem Doktorhut nicht mehr als die Ehe, und gleich zu Beginn steht ein Moment der Entmutigung. Das weitere Schicksal der Dorothea Schlözer war tragisch: bürgerlich zerrissen, abhängig und unbefriedigt. Das Doktorat hat ihr nichts genützt.

Während Schlözer keine Chance hatte, ihren wissenschaftlichen Weg weiterzugehen, hat die andere deutsche promovierte Gelehrte, Dorothea Christiana Leporin-Erxleben (1715-1762) immerhin ihre ärztliche Profession ausüben können. 1754 promovierte sie an der Universität Halle.20 Sie hatte das Glück, wohlwollende männliche Förderer zu finden. Interessant für unser Thema ist eine Publikation von ihr, die sie im Alter von 27 Jahren – gegen ihren Willen, wie sie selber schreibt – herausbrachte: Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das Weibliche Geschlecht vom Studiren abhalten21. Das Vorwort schrieb ihr Vater. Anders als Schlözer scheint er seiner Tochter eine weitergehende Autonomie zugebilligt zu haben, und es ist auffällig, dass er sehr viel schärfere Worte der Verurteilung der Vorurteile fand als seine Tochter. Wie beide anmerkten, hatte Leporin sich Exzerpte und Notizen gemacht, die ihr Vater eines Tages entdeckte und veröffentlichen wollte. Sie war dagegen, denn »die zu erwarthenden Urtheile schreckten mich, zumahl da man unserm Geschlecht einen pruritum docendi & scribendi zuzuschreiben pflegt… und mein Unvermögen einzusehen, war bereits eine gute Zeit eines meiner angelegentlichsten Geschäfte gewesen… Ich fiel oft auf den Vorsatz dasselbe bey Zeiten aus der Welt zu schaffen, aber dieses war dennoch mir nicht möglich, weil ich … dadurch einen liebreichen und um mich so sehr verdienten Vater zum Zorn reitzen müste, und der Gehorsam, den ich demselben schuldig bin, ist das eintzige, welches … mich vermogt hat der geschehenen Anfoderung endlich Gehor zu geben.«22 Der »Pruritus docendi et scribendi« (Juckreiz zu lehren und zu schreiben) ist ein willkürliches Vorurteil, denn welche Frau hätte damals publiziert? Leporin aber fürchtet sich bereits vor diesem angenommenen Ostrazismus der Welt und sucht ihm zuvorzukommen.

Leporin musste sich noch mit der Frage auseinandersetzen, ob »die Weiber Menschen seyen«23. Ihre Überlegungen, mit denen sie althergebrachte Vorurteile aufzählt und widerlegt, und selbst bei fehlendem Universitätsbesuch eine vollgültige Ausbildung ermöglichen sollten, sind so schlagkräftig wie geistig selbständig und beruhen auf »1) die Unterweisung, 2) die Lesung derer Schrifften gelehrter Leute, und 3) die eigene Meditation.«24 Gerade auf die »Meditation« – das selbständige Denken – legt sie besonderen Wert. Das Lesen der Bücher wird erst durch sie fruchtbringend.25 Bloßes Auswendiglernen ist ihre Sache nicht, und ihr Buch ist auch heute noch eine bemerkenswerte Lektüre eines selbständigen, hochgelehrten und nachdenklichen Geistes. Aber auch sie akzeptiert die Beschränkungen, die die ›Sittlichkeit‹ vorgibt. So sieht sie eine unüberwindliche Schwierigkeit in der Unmöglichkeit, Mädchen in eine fremde Stadt an eine Universität zum Studium zu schicken. (Dass es etwas ganz Gewöhnliches war, Mädchen als Mägde in fremde Städte zu schicken, mit allen daraus oft genug resultierenden Konsequenzen, kommt nicht zur Sprache), und auch sie befürwortet das Studium nur, wenn die häuslichen Verpflichtungen einer Frau dazu Zeit lassen.

Leporin hatte am eigenen Leibe geschlechtsspezifische Angriffe von drei Ärzten erlebt, die ihre Berufsausübung verhindern wollten. Deren Anklagen wurden gegenstandslos, als Leporin ihre Dissertation einreichte.26 Der Fall Leporin blieb einzigartig, und allein diese Ausnahme zeigt die Barrieren, die eine Frau durchzukämpfen hatte, wenn sie wissenschaftlich oder handwerklich und im täglichen Leben mehr oder anderes sein wollte als ihre Geschlechtsgenossinnen. Leporins Vater, Christian Polycarp Leporin, ist hier sehr offen: »der erste Grund, warum kein Frauenzimmer zur medizinischen praxi soll gelassen werden, ist pudor sexus.«27 in anderen Worten: die Sitte verbietet, dass eine Frau nackte Körper anschaut und behandelt. Darüber regt sich Christian Polycarp viele Paragraphen lang auf und zählt alle die Absurditäten her, die sich daraus ergeben, dass man einer Frau ärztliche Tätigkeit verbietet, aber gleichzeitig von ihr verlangt, sich mit ihren Intimitäten in die Praxis männlicher Ärzte zu begeben. Dass die Sitte stärker war als das Gesetz erhellt, dass sich hundert Jahre später Hedwig Dohm gegen dieselben Argumente – teilweise mit ähnlichen Erwiderungen, ohne Leporins Buch zu kennen – auseinanderzusetzen hat.28

Danach sollte es nicht erstaunen, wenn von Frauen keinerlei Leistungen erstellt worden wären. Umso bemerkenswerter ist, dass es dennoch immer wieder Frauen gab, die diesem Muster entkamen.

Instrumentenbau zwischen Handwerk und Genie: Frauen als Stieftöchter der Heiligen Caecilie

Sabrina Capitani hat in ihrem Buch »Das Spiel der Gauklerin«29 die Spielfrau Pauline geschildert, die Ende des 16. Jahrhunderts in Leipzig mit ihrem Spiel versucht, durchzukommen. Sie spielt ein Rebec, das sie selber gebaut hat. Frau Capitani wandte sich in den Vorarbeiten zu ihrem Buch an mich, und gemeinsam versuchten wir zu ergründen, wie weit es einer Frau damals möglich war, ein Musikinstrument zu bauen. Das Rebec war um 1580 aus der Mode, und gerade dieses altertümliche Instrument erschien uns als geeignet, die Komplexität des Baues eines Instrumentes von einer nicht dazu ausgebildeten Person darzustellen. Pauline strebt nach Erkenntnis, aber überall steht sie aufgrund ihres Geschlechtes vor verschlossenen Türen, und ihre Gedanken bleiben unfundierte Spekulation.

Musikinstrumentenbau ist ein ambivalentes Gewerbe, denn sehr lange war er nicht einzuordnen in die von Gilden bestimmte Berufslandschaft. Daher ist es kein Wunder, dass wir auch für das männliche Geschlecht hier kaum Zeugnisse besitzen, die in frühere Zeiten zurückreichen. Ausnahmen wie der Orgelbau oder eine Gilde von Lautenbauern wie in Füssen bestätigen die Regel. Die rechtlose Stellung der Musiker, wie sie sich im Mittelalter darbietet,30 war für die Betroffenen keineswegs ein Freibrief für fröhliches Landstraßenleben. Gerade die Entwicklung professionellen Musikertums über die Bildung von Stadtpfeifereien und dem Bestreben, sesshaft und bürgerlich zu werden, zeigt die geheimen Wünsche: die Aufnahme in die Gesellschaft als Gleichberechtigte. Die Angleichung bisher rechtloser Gruppen – Musiker, Juden, Schauspieler – an die Gesellschaft zeitigt eine Abgrenzung nach unten. Getaufte Juden konnten sich zu besonders virulenten Antisemiten mausern, und Stadtmusiker wetterten mit besonderer Heftigkeit gegen die »Hümpler und Stümper« der Landstraßen, die ihnen die Auftritts- und Verdienstmöglichkeiten schmälerten31 und die Zunft diskreditierten. Der Berufsstand der Musiker als Vertreter der ›brotlosen Kunst‹ hat bis heute etwas Zweideutiges und bürgerlich Ungesichertes.

Dieses außerhalb-der-Gesellschaft-Stehen, das im Mittelalter zu einer realen Gefährdung werden konnte, lässt – mit Vorläufern, die bis ins späte 15. Jahrhundert zurückreichen – ab dem 17. Jahrhundert die ersten Spuren eines Künstlerbewusstseins erkennen, in dem die Vorzeichen quasi umgedreht werden: Der Künstler wird zum ›Genie‹ und zum ›Schöpfer‹, und beanspruchte damit einen Status, der dann seit dem Zeitalter der Romantik einer Gottähnlichkeit – in der die ersten Künstlerbiographien z.B. von Heinrich Wackenroder, E.T.A. Hoffmann oder Eduard Mörike diesen Status thematisieren – nahe kam. Natürlich verlief dieser Prozess nicht linear, aber es ist unübersehbar, dass sich die Künstler aller Fachrichtungen (in den bildenden Künsten zuerst, und die Musik folgte) eine Sonderstellung eroberten, die ihnen Allüren, Launen und hohe Gagen ermöglichte, ohne sich dem Diktat der Gesellschaft allzu sehr beugen zu müssen. Für Männer war diese Freiheit größer als für Frauen, denn eine Künstlerin galt bei aller Umjubelung stets als ein leichtes Frauenzimmer, das für die Roués Freiwild war. Es sollte übrigens darauf hingewiesen werden, dass es unter den Künstlerromanen der Romantik keine weiblichen Protagonisten gibt. Gerade in der Musik wurde den Frauen eigenes Schöpfertum besonders hartnäckig abgesprochen. Man mag darüber spekulieren, ob gerade diese Verneinung weiblicher künstlerischer Schöpferkraft ein Relikt jener Abgrenzung des ehemals rechtlosen Musikers nach unten ist.

Die Protagonisten des Instrumentenbaues hatten zunächst an dieser Vergottung des Künstlers keinen Anteil. Amman, Weigel und Diderot behandeln ihn zusammen mit anderen Gewerken.

Frauen kommen darin nicht vor. Das einzige in Maßen musikbezogene Gewerbe, das sie ausüben, ist die Darmsaitendreherei bei Weigel und Diderot, während sie bei Amman von Männern betrieben wird. Das Saitenmachen durch Frauen hatte zumindest nördlich der Alpen eine lange Tradition. Nürnberger Urkunden erwähnen es z.B. 1466, 1554, 1571 &c.32. Nun hat dieser Beruf nur bedingt mit Musik zu tun, denn Därme fanden in vielen Bereichen Verwendung, vom Wurstmachen bis zum Einsatz in Hochofenklappen. Saiten für musikalische Verwendung rangieren weit hinter der Wurstpelle; auch ist keineswegs klar, ob Frauen überhaupt noch zugelassen wurden, nachdem das Saitenmachen zu einem lukrativen Geschäft geworden war.33 Das Reinigen der Saiten ist ein sehr geruchsintensives Unterfangen, und man fühlt sich unwillkürlich erinnert an Hedwig Dohms Feststellung, dass die unangenehmsten Arbeiten stets den Frauen zugeteilt worden seien. Nach den bildlichen Zeugnissen ist zu schließen, dass Frauen buchstäblich als die Stieftöchter der Heiligen Caecilie anzusehen sind – weibliche Ausgeschlossene einer weiblichen Heiligen, die allenfalls auf Zuarbeiten verwiesen werden.

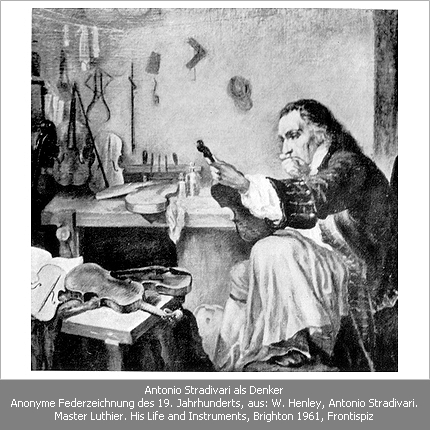

Erst im Lauf des 19. Jahrhunderts finden wir Zeugnisse dafür, dass man auch Instrumentenmachern Genie zutraute. Eine anonyme Zeichnung dieser Zeit zeigt Antonio Stradivari in typischer Denkerpose in seiner Werkstatt. Es ist bezeichnend, dass er nicht als Handwerker, sondern als Denker vergottet wird.

Handwerkliche Entwicklung kommt aus dem Handwerk, und das ist zu unterscheiden von manufaktureller bzw. industrieller Entwicklung. Denn bei jenem geht es um Handgriffe, Arbeitsgänge und individuelle Fertigkeit (englisch: skill), bei dieser um Mechanisierungen und die Entwicklung von Maschinen. Damit unterscheidet sich der Handwerker vom Ingenieur, wobei natürlich nicht auszuschließen ist, dass auch ein Handwerker zum Ingenieur werden kann und vice versa. Gerade im Bereich der Musikinstrumentenentwicklung ist nachzuweisen, dass einige der folgenreichsten Erfindungen nicht von in der Tradition geschulten Instrumentenmachern bewerkstelligt worden sind, sondern von ›Seiteneinsteigern‹, die vor allem an der Mechanik interessiert waren. Den Anfang machte Leonardo da Vinci, dessen Zeichnungen von Musikinstrumenten sich ausschließlich auf mechanisierte Konstruktionen beziehen.34 Die Klappcembali des Pariser Regenschirmmachers Jean Marius (gest. 1720) gehören als Kuriosität in dieses Feld, aber besonders bedeutend der Streichbogen des Uhrmachers François-Xavier Tourte (1747-1835) und die zylindrische Querflöte des Silberschmiedes Theobald Boehm (1794-1881).

Zu beidem – Handwerker- wie Ingenieursberufen – hatten Frauen keinen Zugang. Sie erlernten die in der Tradition begründeten Handgriffe und Arbeitsgänge nicht in so weitgehendem Maße, dass sie eigenständig weiterarbeiten konnten, und die Domäne der mechanischen Wissenschaften mit den dazu gehörigen internationalen Netzwerken war ihnen verschlossen, schon aus dem einfachen Grund, weil sie kein Latein beherrschten. Die aufgeschriebene Geschichte europäischer Musikausübung verläuft weitgehend ohne Beteiligung von Frauen; wenn sie überhaupt in Erscheinung treten, dann zunächst nur dort, wo sie nicht durch Männer ersetzt werden konnten, z.B. als Sängerin, obwohl auch hier ihre Ausschließung mit allen Mitteln versucht wurde. In einem feministischen Ansatz mag man sich darüber verwundern, dass man in der europäischen Musikkultur lieber Männer entmannte, bevor man einer Frau gestattete, in einer Kirche zu singen. Die Geschichte der Kastraten ist nicht nur eine Geschichte großer Gesangskunst, sondern zuerst einmal eine Geschichte der Menschen- und Frauenverachtung.

Wenn Frauen überhaupt musizierten, dann im privaten Bereich, und zunehmend an Instrumenten, die sie nicht selber tragen, geschweige denn herstellen konnten. So galt das Cembalo seit dem 17. Jahrhundert als Fraueninstrument, später die Harfe, das Klavier oder die Glasharmonika. Das Cembalo des 17. Jahrhunderts wurde noch stehend gespielt, aber sehr bald wurden alle Fraueninstrumente in sitzender Position traktiert. Es ist kein Zufall, dass der überwiegende Teil der Frauen, von denen wir heute Zeugnisse eigenen Schaffens besitzen, aus den oberen Gesellschaftsschichten stammten, wo sie von Haushaltspflichten entlastet werden konnten. Bei Männern liegt der Fall geradezu umgekehrt: Hier stammen die Leistungen aus den Umgebungen des Klerus und des Handwerkerstandes.

Große Instrumente wurden spätestens seit dem 18. Jahrhundert manufakturmäßig gebaut, und es ist möglich und wahrscheinlich, dass für einige Arbeitsgänge Frauen beschäftigt wurden. Dafür fehlen bisher umfassende Belege. Der private Instrumentenbau in eigener Regie blieb ihnen jedoch verschlossen, mit Ausnahme von Nanette Stein (1769-1833), die von ihrem Vater ausgebildet worden war und nach seinem Tod die Firma weiterführte. Stein lebte bereits in einer Zeit der Auflösung der Gilden, und sie brachte es zu Berühmtheit durch die Qualität ihrer Klaviere.35

Hier stelle ich die These auf, dass man es den Frauen nicht direkt verbot, diese Berufe auszuüben, sondern dass es aus Gründen von Sittlichkeit und Bescheidenheit undenkbar war, dass eine Frau z.B. eine Flöte baute. Dieses Beispiel ist mit Bedacht gewählt, denn gerade das Drechseln war um 1700 ein Modesport wohlhabender Kreise, an dem auch Frauen mit großer Begeisterung beteiligt waren. Der in ganz Europa berühmte Drechslermeister Johann Martin Teuber schwärmte im Jahr 1756: »Die Hoch=Wohlgeborne Frau, Frau Magdalena Eleonora Mariana, vermählte Gräfin von Cronhielm/ gebohrne Baronessin von Posse &c welche sich in Contrefaits-Oval-passicht= und geschobener Dreh=Kunst dergestalt geübet dass man dero Arbeit nicht ohne Verwunderung betrachten kan.«36 Dieses exorbitante Lob wird bei keinem der anderen prominenten Schüler und zahlreichen Schülerinnen des Meisters wiederholt, so dass diese Frau wirklich ausnehmend gut gewesen sein muss. Aber Flötenbau besteht nicht nur aus Drechselkunst, und gerade das in Jahrhunderten gewachsene Wissen um diese komplizierten Instrumente war Frauen nicht zugänglich, weil sie nicht in die handwerklichen Traditionen dieses Berufes eingebunden waren.

Beispiele für weiblichen Instrumentenbau

Es gibt eine Reihe von Hinweisen auf Katarina Guarneri (ca. 1700 – nach 1748), die Ehefrau von Giuseppe Guarneri del Gesù, die in der Werkstatt ihres Mannes mitgearbeitet haben soll.37 Den kargen Fakten nach war sie eine Österreicherin, die einige Jahre nach dem Tod Giuseppes einen österreichisch-böhmischen Soldaten heiratete und Cremona verließ. Ihr gering dokumentierter Fall lässt immerhin vermuten, dass ihre Mitarbeit so normal war, dass man sich in den alten Dokumenten darüber nicht weiter ausließ, und dass diese Frau als »Helferin« ihres Mannes mitarbeitete und sich dabei so beachtliche handwerkliche Kenntnisse aneignete, dass sie die Werkstatt nach dem Tod ihres Mannes weiterführen konnte. Roger Hargrave verweist dabei auf die Tatsache, dass sie anscheinend nicht nur unvollendete Instrumente vollendete, sondern auch selber vollständige Instrumente baute und diese sogar signierte. Es gibt ein paar Hinweise auf diese Signaturen aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Heute sind sie nicht mehr auffindbar – ein weiteres Beispiel für die Eliminierung weiblicher Leistung in jüngerer Zeit. Die Seltenheit eines Frauennamens wirkte nicht als wertsteigernde Besonderheit, sondern im Gegenteil als abwertend. Wir kennen das Phänomen aus der Sparte der Malerinnen, deren Werke in der Regel in Magazinen verschwanden, oder deren Bilder einen Preissturz erlitten, wenn sich herausstellte, dass sie nicht von einem Mann stammten.38 Erst eine offensive Aufarbeitung weiblicher Maler von feministischer Seite hat diese Praxis der Vernachlässigung beendet.

Die ersten dokumentierten Instrumentenbauerinnen sind im Geigenbau um 1900 zu verzeichnen.39 Sie gehören fast immer in das Schema traditioneller Instrumentenbauwerkstätten, bei denen die Tochter mangels eines Sohnes im Beruf des Vaters ausgebildet wurde, um die Werkstatt weiterzuführen. Ihre Ausbildung war ein Notbehelf, weil niemand anders vorhanden war. Die weltweit erste Geigenbauerin mit Meisterbrief war Olga Adelmann (1913-2000), die dieses Examen eigener Aussage nach nur dem Umstand verdankte, dass man schlicht vergessen hatte, Mädchen auszuschließen. Insofern gab es keine rechtliche Handhabe für eine Ablehnung, aber es war ein noch größeres Hindernis, einen Meister zu finden, der sie als Lehrling annahm.40 Die 1926 geborene Helge Sigler41 berichtete mit Bitterkeit über ihren Ausbildungsweg: Da sie keinen Meister fand, der sie als Mädchen akzeptierte, begann sie 1948 ein Musikstudium. Erst 1952 fand sie einen Platz, erst 1962 – im Alter von sechsunddreißig Jahren – konnte sie die Meisterprüfung ablegen.

Geigenbauerinnen vor 194042

18? – Ilona Marta Lemberkovics – Frau des Geigenbauers János Tóth, Stiefmutter von Terézia Tóth Budapest

1889-1970 – Venceslava Marie Vlková – Schwägerin des Geigenbauers Kolín, arbeitete in seiner Werkstatt, 1929-36 freischaffend, ging jedoch danach zurück zu ihrem Schwager, da sie die Werkstatt nicht aufrecht erhalten konnte. Budweis und Kolín

1892-1895 – Anna Rachel Gross – Wien, möglicherweise eine Händlerin

1902 – Terézia Tóth – Budapest und Rom, Tochter eines Geigenbauers, »sie soll insgesamt 29 Violinen unter eigenem Namen gebaut haben«43

1905 – Helena Aichinger – Mittenwald, Tochter eines Geigenbauers, arbeitete in seiner Werkstatt

1909 – Margarete Kielow – Potsdam, Ehefrau eines Geigenbauers

1913 – Olga Adelmann – Berlin, Meisterbrief 1940, freischaffend 1945-50, später am Musikinstrumenten-Museum Berlin, da sie ihre Werkstatt nicht halten konnte.

1926 – Helge Sigler – Bielefeld, freischaffend seit 1962

1932 – Patricia C. Naismith – Neu Seeland und London, Enkelin eines Geigenbauers, vor allem Lehrerin

1934 – Juliet Barker – Cambridge, hauptsächlich Musikerin und Lehrerin

1936 – Linda Shortridge – Phippsburg, Maine, USA, Frau eines Instrumentenbauers und Kurators

1937 – Rosemarie Kipper – Bielefeld, freischaffend seit 1965

1937 – Frauke Ketels-Höllinger – Kiel, Tochter und Enkelin von Geigenbauern

1938 – Maryse Fuhrmann – Auvernier (Schweiz), freischaffend 1975

1938 – Edith Dittrich – Bern, Enkelin eines Geigenbauers

1939 – Renate Pilar-von Niederhäusern – Berlin, Tochter, Enkelin und Ehefrau von Geigenbauern. Geigenbauerin, »Bis 1980 war sie durch familiäre Verpflichtungen sehr absorbiert…«44

1939 – Elfie Rautmann – Braunschweig, Tochter und Enkelin von Geigenbauern, freischaffend seit 1977

1939 – Edda von Bochmann-Bünnagel – Köln, Frau eines Geigenbauers

Diese Auflistung spricht weniger durch das, was sie anzeigt, als durch das, was sie verschweigt. In einer Epoche zunehmender bürgerlicher Dokumentation und öffentlicher Gazetten überrascht die Kargheit der zeitlichen Angaben. Oft reichen sie über ein einziges Jahr nicht hinaus, und doch steckt dahinter ein volles Leben, das ja irgendwie gefüllt gewesen sein muss. Die Hinweise sind unvollständig; meist handelt es sich um Familienmitglieder, und erst im Lauf des 20. Jahrhunderts treffen wir zunehmend Geigenbauerinnen, die selbständig und freischaffend arbeiten, aber auch hier sind diese Zeiten begrenzt. Auch fällt auf, dass die Frauen durchweg reiferen Alters sind, wenn sie sich selbständig machen (wo diese seltenen Angaben überhaupt vorliegen): Vlková war 40, Adelmann 32, Sigler 36, Kipper 28, Fuhrmann 37, Pilar 41 (mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass ihre Haushalts- und Familienpflichten eine frühere Tätigkeit nicht zuließen) und Rautmann aus einer alten und angesehenen Geigenbauerdynastie 38.

Ein weiblicher Stradivari kann durch einen solchen Lebensweg nicht entstehen, denn es wird deutlich, dass die Frauen ihre Tätigkeiten nicht infolge einer speziellen ›Förderung‹ ausübten, sondern dass man auf sie zurückgriff, weil man keine anderen Eleven hatte. Ohne Förderung verkümmert auch das Genie, und es wurde bereits von Hedwig Dohm formuliert, dass: »… weder Goethe, noch Humboldt, noch Darwin in der Lage gewesen wären, ein einziges ihrer Werke zu schreiben, wenn ihre Bildung mit der Töchterschule abgeschlossen hätte. … Ich hörte den Vortrag eines ausgesprochenen Feministen… Er müsse aber doch … ihre [der Frauen] Befähigung für epochemachende Kulturwerke bezweifeln, denn – selbst auf denjenigen Arbeitsfeldern wie Spinnen, Weben, Nähen, wo sie von jeher zu Hause gewesen, habe sie sich über maschinelle Handgeschicklichkeit nicht erhoben. ›Nicht Frauen – Männer sind es, die Webe=, Spinn= und Nähmaschinen erfunden haben.‹ Sollte diese Ansicht unseres Freundes nicht der Folgerichtigkeit entbehren? Diese unterdrückten, in der Enge des Hauses, ohne Kultur aufgewachsenen, immer webenden, spinnenden, nähenden Frauen, hätte er sie nicht etwa mit den schlesischen Webern oder mit Schneidergesellen (erfanden die je eine Maschine?) in eine Linie stellen müssen? nicht aber mit jenen großen Technikern und Ingenieuren, die auf der Höhe ihrer Zeit standen?

Die Tatsache, dass Frauen noch nie beachtenswerte Maschinen erfanden, ist richtig. … Auch aus dem Proletariat sind nur ausnahmsweise Leuchten der Kunst und Wissenschaft hervorgegangen… Auffällig begabte Knaben finden zuweilen einen Mäzen, der sich ihrer annimmt. Wer achtet auf große Begabungen weiblicher Proletarierkinder!«45

Fallbeispiel 1: Nan[n]ette46 Stein-Streicher

Nanette Stein verehelichte Streicher arbeitete selber handwerklich. Obwohl sie Brüder hatte, übernahm sie nach dem Tod ihres Vaters Andreas Stein die Firma. Das deutet auf eine außergewöhnliche und vielseitige Kompetenz, denn sie war bereits berühmt als Wunderkind im Pianospiel und hatte den Kunden ihres Vaters von früher Kindheit an die Instrumente sachgerecht und virtuos vorgeführt.

Der erste musikwissenschaftliche Artikel, der dieser Frau gewidmet ist, stammt aus dem Jahr 193647 und muss hier gründlicher zitiert werden, denn er ist ein Paradebeispiel für gönnerhaft-sexistische Geschichtsschreibung. Die »prachtvolle, tapfere Augsburgerin«, die »in der Stille wirkte, wo von der Welt kein Lohn und kein Dank zu erwarten war«48 begann ihre Karriere als »geschickte Arbeiterin in der Werkstatt ihres Vaters, wo sie tätig half und in alle beruflichen Erfordernisse eines Klavierbauers eingeführt wurde.«49 Man beachte die Wortwahl: sie erlernte nicht etwa das Handwerk, sondern »half« und genoss lediglich eine Einführung, die sie aber immerhin befähigte, die Firma kompetent weiterzuführen und gleichzeitig für ihre Mutter und sechs Geschwister zu sorgen.50 Der Autor erwähnt auch noch, dass ihr in der Leipziger Allgemeinen Zeitung (Jg. 5, S. 116) »männlicher Geist« attestiert wird.

Im Übrigen handelt der Artikel von Nanettes Mann, und sie kommt erst wieder ins Spiel, als es darum geht, den »geradezu schmutzigen«51 Beethoven einer Generalreinigung zu unterziehen, denn dieser führt einen »entsetzlichen Kampf mit den kleinen Widerlichkeiten des Daseins«,52 von denen er »gequält« wird,53 »als ihn die große B-dur-Sonate und Vorarbeiten zur Neunten Symphonie beschäftigen!«54 Dafür, dass sie Beethovens Wäsche reinigt, ihm Stoff für Beinkleider besorgt und sich um die Diät seiner Domestiken kümmert, erhält sie den späten Lohn des Musikhistorikers in folgender Weise: »Sie hat ein frauliches Schicksal in Beethovens Erdendasein erfüllt und im eng begrenzten Kreise ihrer tatkräftigen und praktischen Wirksamkeit für den Meister auch das Große in der Musik und im Geiste Beethovens erlebt, und so war sie begnadet, an den gewaltigen Schöpfungen teilzunehmen… Sie diente in Demut und opferte in Freundschaft: ein Frauenschicksal von adeliger Seelengröße.«55

Die Arbeitsbelastung dieser Frau mutet unglaublich an: Die Leitung einer erfolgreichen Firma mit eigener handwerklicher Mitwirkung, virtuoses Klavierspiel, häusliche Belastungen mit einer Familie, und schließlich die Fürsorge für einen lebensuntüchtigen Menschen, der sein Genie mit der großen B-Dur-Sonate in Bewegung hält, und dem daher nicht zugemutet werden kann, seinen Hausstand in Ordnung zu halten. Am Rande wird bemerkt, dass sie noch die Zeit fand, eine medizinische Arbeit ihres Hausarztes ins Französische zu übersetzen.56 Man muss schon sehr handfest sein, um derlei Anforderungen zu bewältigen. Und man sollte sich einige Gedanken machen zum Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Beziehung: Wie es scheint, hätte Beethoven überhaupt nicht überlebt, hätte ihm Frau Stein-Streicher nicht die Grundvoraussetzungen dafür geschaffen, und sehr viele Werke wären wohl gar nicht geschrieben worden. Nanette Steins Fall ist ein dokumentiertes und drastisches Beispiel für die Möglichkeit oder Unmöglichkeit eigenen Schaffens, sowie – ebenso wichtig – die adäquate Anerkennung der Nachwelt. Eine Frau kann die schönsten Instrumente bauen. Wenn aber von ihr nichts übrig bleibt als eine Erinnerung an Hausarbeit, dann erhebt sich die Frage, ob sie nicht umsonst gelebt hat, und wie viele Frauen es wohl gab, deren Leistungen in dieser Weise vergessen und verloren sind.

Die Betrachtung des grüblerischen Stradivari-Bildes provoziert die Frage, ob es jemals einer Frau möglich war, in derartiger Stille und Muße zu arbeiten, ohne dass Familien- und Haushaltsbelange an ihren Kräften zehrten bzw. zerrten. Bereits die Forderung,57 dass eine Frau immer drei Dinge gleichzeitig tun solle und in jeder Minute bereit sein müsse zur Unterbrechung, lässt eine kontinuierliche Entwicklung und bedeutende Meisterschaft nicht zu. Das »Zimmer für sich allein« der Virginia Woolf hat für Handwerkerinnen bis in die jüngste Zeit hinein niemals bestanden. Angesichts dieser Sachlage sollte einmal der gedankliche Ausgangspunkt umgedreht werden und die spekulative Frage erlaubt sein, wie viele Meisterwerke der Menschheit wohl dadurch verloren gegangen sind, dass die eine Hälfte der anderen die Steine aus dem Weg geräumt hat, aber umgekehrt dieses nicht der Fall war? Dass es gerade diese alltäglichen Widrigkeiten waren, die den Betroffenen jeglichen Höhenflug unmöglich machten, von denen dem weiblichen Geschlecht im Gegensatz zum männlichen freigestellt zu werden die Chance niemals eingeräumt wurde? Nanette Stein war nicht nur befasst mit den alltäglichen Widrigkeiten ihres eigenen Haushaltes, sondern übernahm auch diejenigen eines fremden Mannes, während sie in ihren Mußestunden noch Übersetzungsarbeiten für einen dritten Mann leistete.

Fallbeispiel 2: Olga Adelmann

Warum aber kamen selbst diese Frauen, die nun immerhin das Handwerk aktiv ausübten, nicht mehr in die Öffentlichkeit, so dass es heute akribischer Forschungen bedarf, um sie aufzuspüren, und warum kennt man kaum Instrumente von ihnen? Eine Antwort darauf gibt wohl der Lebensweg von Olga Adelmann, der ersten Frau, die es vermochte, ohne Familientradition, aus freier Wahl, Geigenbauerin zu werden. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihr mehrere Jahre zusammenzuarbeiten.

Ich lernte Frau Adelmann, Restauratorin am Berliner Musikinstrumenten-Museum, im Jahr 1983 kennen. Mir fiel es damals nicht als etwas Besonderes auf, dass sie eine Frau war. Später arbeiteten wir zusammen, kamen uns sehr nahe und führten zahlreiche Gespräche über ihr Leben, da ich inzwischen zunehmendes Interesse an ihrem Selbstverständnis als Frau im Instrumentenbau hatte. Sie plauderte gern, war auch ausschließlich auf sich und ihre Arbeit konzentriert,58 aber über sich selber sprach sie nur auf direkte Nachfrage. Es war nicht leicht, sich ein Bild von ihr in früheren Zeiten zu machen, und ich war dankbar für die Bekanntschaft mit ihrer jüngeren Schwester Renate Broda, die mir einige Ergänzungen liefern konnte. Ende 1998 erlitt Olga Adelmann einen Schlaganfall und starb im Jahr 2000. Ihr curriculum vitae in einer knappen maschinenschriftlichen Arbeit ist in meinem Besitz; ihm entstammen die folgenden Zitate und Angaben.

Sie wurde 1913 in Berlin geboren und durchlief zunächst die normale höhere Schulbildung mit vier Jahren Grundschule und neun am Gymnasium. Sie war mathematisch-naturwissenschaftlich begabt, war ein freundlicher Charakter mit einer ausgesprochenen Unfähigkeit, von der Welt Böses zu denken, und ebenso unfähig, die eigene Rolle dazu in Beziehung zu setzen. Anstatt sich an Hindernissen aufzureiben, nahm sie sie schlicht nicht wahr – ein entschiedener Vorteil für eine Frau, die einen Pionierweg wählt.

Auf den Geigenbau kam sie nicht aus dem Trieb eines eigenen Genius, sondern, wie sie selber es in ihrem Lebenslauf schildert, aufgrund äußerer Einflüsse: »Das Klavierspiel gab ich wieder auf, weil ich die neue Klavierlehrerin nicht mochte, nahm aber ab 1931, auf Wunsch meines Schuldirektors, der ein Schulorchester gründen wollte, … Unterricht im Cellospiel … Um ein eigenes Cello zu kaufen, kam ich in die Werkstatt des bekannten Geigenbauers Otto Möckel, dessen Arbeit mich mächtig interessierte. Darum drängte ich ihn, noch bevor ich die Schule verließ, mich nach meinem Schulabgang als Lehrling anzunehmen. Seinen anfänglichen Widerstand konnte ich besiegen…« In dieser lakonischen Kürze beschreibt Adelmann die Odyssee an Schwierigkeiten, die sich ihr in den Weg stellten.

An ihrer Darstellung fällt folgendes auf: Sie beginnt ihren Weg fast zufällig. Klavierunterricht gibt sie auf aus persönlicher Antipathie. Cello fängt sie an nach einem Anstoß von außen. Das klingt merkwürdig interesselos. Musik selbst hat sie anscheinend nicht sehr interessiert. Feuer fängt sie erst, als es um das Handwerk geht. Hier entwickelt sie große Energien, und im persönlichen Gespräch war sie keineswegs lakonisch; da erzählte sie mir von der Hartnäckigkeit, die sie aufwenden musste, um überhaupt angenommen zu werden. Möckels schließlich und endlich geknurrtes »Woll’n mal sehn« nahm sie als Zustimmung. Dass sie als Mädchen unmöglich als Geigenbauerin taugen konnte, war täglicher Topos, aber sie reparierte Geigen und baute schließlich selbst ein Instrument, dessen Qualität wohl ihren gestrengen Lehrmeister überzeugte, und bei dem sie blieb, bis sie 1940 ihre Meisterprüfung absolvierte.

Die Möglichkeit, sich in anderen Werkstätten weiterzubilden, bestand für sie nicht, da niemand sie aufnahm. Immerhin profitierte sie von der Sachlage, dass Mädchen im Geigenbau nur deswegen nicht explizit ausgeschlossen waren, weil man sich eine derartige Berufswahl nicht hatte vorstellen können. Es gab also keinen rechtlichen Grund, ihr das Examen zu verweigern; das Haupthindernis lag vielmehr darin, einen Meister zu finden, der sie akzeptierte.

Es ist interessant, Adelmanns weiteren Lebenslauf kritisch unter die Lupe zu nehmen. Im Krieg waren Künste des Friedens wie der Geigenbau kaum in Bestform. Es ist wohl bezeichnend, dass es für sie nach ihrer Meisterprüfung nicht in Frage kam, sich als Geigenbauerin selbständig zu machen, sondern bei ihren Meistern zu bleiben, erst bei Möckel, und nach dessen Tod bei Georg Ullmann. Sie berichtete übrigens in langen Gesprächen, selbst nach Jahrzehnten immer noch empört, wie Ullmann sie sexuell belästigt habe – eine spezifische Facette weiblicher Lebenserfahrung, über die in der Regel in Lebensläufen und Selbstdarstellungen geschwiegen wird. Auch in Adelmanns Lebenslauf steht davon kein Wort. Aber dass solche Erlebnisse weder vergessen noch verarbeitet werden, zeigt sich an der Reaktion der achtzigjährigen Frau.

Die typische Kriegssituation, in der Frauen die Geschäfte für die abwesenden Männer weiterführten, ergab sich auch bei ihr. Ullmann setzte sich mit seiner Familie an einen sicheren Ort ab und überließ es seiner Mitarbeiterin, seine anscheinend recht weitreichenden Geschäfte in Berlin verantwortlich weiterzuführen. Mittlerweile aber war sie selber bei dem Bedürfnis angekommen, sich selbständig zu machen, denn sie war inzwischen fast dreißig Jahre alt. Die Ablösung von Ullmann jedoch, der eine so bequeme Angestellte nicht verlieren wollte, war nur möglich mit Hilfe einer juristischen Auseinandersetzung, da Ullmann ihr ihre eigenen Werkzeuge verweigerte.

Sie besaß keinerlei Ausstattung und kein Holz, aber trotz der desolaten Zustände nach dem Krieg, die das Reisen oft nur auf Zugdächern möglich machte, gelang es ihr, nach Markneukirchen zu fahren und sich Ausrüstung und Material zu beschaffen. Im zerbombten Berlin bezog sie eine Wohnung ohne Dach, die sie mit alten Türen notdürftig abdichtete. Später zog sie mit ihrer Familie in eine Hinterhofwohnung im vierten Stock, und zunächst liefen die Geschäfte so gut, dass sie zwei Lehrlinge, darunter eine Frau namens Renate Mendel, einstellen konnte.

Als sich jedoch die Verhältnisse normalisierten, blieben die Kunden aus, und es ist charakteristisch für Adelmann, dass sie mir gegenüber diesen Schwund zurückführte auf ihre schwer erreichbare Werkstatt. Erst nach weiterem Nachfragen: »Hat nie jemand gesagt, dass er dir nicht traut, weil du eine Frau bist?« – zugegebenermaßen eine Suggestivfrage, aber wie soll man sie anders stellen? – kamen Antworten wie: »Ja natürlich, das wurde mir ständig gesagt, aber darauf habe ich nicht weiter geachtet.« Erst vierzig Jahre später kam Olga Adelmann durch meine Fragen auf die Idee, dass sie ihre Werkstatt 1950 hatte schließen müssen, nicht weil sie im 4. Stock wohnte – denn derart schlecht erreichbar wohnten auch andere – sondern aufgrund ihres Geschlechts. Sie ging als Angestellte wieder zu einem sehr viel jüngeren Gitarrenbauer, und, als dieser eines Tages heimlich in die USA verschwand, zu anderen Geigenbauern. Selbständig hat sie außer in diesen fünf Jahren nie mehr gearbeitet.

1955 – zehn Jahre nach dem Krieg – erhielt sie durch Vermittlung einer Bekannten den Auftrag, die Instrumente der schwer dezimierten Berliner Instrumentensammlung zu restaurieren. Diese Anstellung beweist, dass sie keine schlechte Instrumentenmacherin gewesen sein kann. Die Berliner Sammlung war vor dem Krieg eine der größten der Welt gewesen. Adelmann, inzwischen zweiundvierzig Jahre alt, begann wieder von vorne und lernte Restaurieren bei einem der damals angesehensten Instrumentenrestauratoren, Friedrich Ernst, dem sie im Jahr 1960 als fest angestellte Restauratorin nachfolgte. Diese Episode ihres Lebens beschreibt sie wiederum lakonisch: »Meine Arbeit als Restauratorin im Musikinstrumenten-Museum Berlin war für mich die glücklichste Wendung in meinem Leben, nachdem ich in den schwierigen fünfziger Jahren als selbständige Geigenbauerin Schiffbruch erlitten hatte.«59

Die Möglichkeit, sich ein zweites Mal selbständig zu machen, bestand für sie nur auf dem Papier. Was ihr fehlte, war die Chance, die erlernten – und durch Gildenexamen nachgewiesenen – Fähigkeiten materiell zu verwerten, weil niemand ihr diese Fähigkeiten zutraute. Das Museum bildete für sie tatsächlich die einzige Überlebenschance. Die Restaurierung von Museumsinstrumenten betrieb sie mit ganzer Seele und erbrachte dabei eine Leistung, die sie weltberühmt machte: Sie entdeckte eine bisher unbekannte Bautradition alter Violinen, die die gesamte bisherige Geschichtsschreibung in Sachen Violine auf den Kopf stellte.

Mich hat es immer wieder verwundert, wie wenig sie sich aus ihrem Erfolg machte, ja wie wenig sie ihn wahrzunehmen schien, obwohl sie sich über Lob sehr freute und es bereitwillig glaubte. Eine solche Leistung hätte eigentlich einen Doktorhut verdient. Der damalige Direktor des Museums, Alfred Berner, im Übrigen durchaus wohlwollend und anscheinend in Bezug auf weibliche Arbeitskräfte relativ vorurteilslos, ermutigte sie zu einem Buch, aber beurteilte ihre Arbeit allenfalls gönnerhaft. Die Einleitung (1989), die er beisteuerte, strotzt von abwertenden Formulierungen, die er sich bei einem Mann bestimmt nicht erlaubt hätte: »Es sollte … als selbstverständlich anerkannt sein, dass die Kulturgeschichte nicht nur aus Höhepunkten besteht … sich nicht auf Gipfel und Spitzenleistungen … beschränken … Olga Adelmann mit starkem persönlichen Einsatz … hatte ihr Wissen bereichern können … spontane und temperamentvolle Ausdrucksweise … Wege ihres Suchens … Die Alemannische Geigenbauschule überliefert uns keine Instrumente, die für das … Musizieren eine Bereicherung brächten … Ein solcher Anspruch wird aber auch nirgends in dieser Arbeit erhoben.«60

Aus dieser Wortwahl müssen Leser den Eindruck gewinnen, dass hier eine Person mit großer Anstrengung eine zweitrangige Sache betrieben hat, die keinerlei Anspruch auf Beachtung verdient. Studentinnen der älteren Generation kennen diese Formulierungen ihrer Ordinarien: Das Verniedlichen ihrer Leistung bei gleichzeitiger Zubilligung von »Fleiß« anstelle von »Talent« verweist die betreffende Person nach unten, wo man ihr aus Gönnerhaftigkeit eine kleine Position zubilligen kann.

Dabei hat Adelmann wissenschaftliche Arbeit geleistet: Instrumente suchen und entdecken, Archivforschung, Instrumentenvergleiche, bis sie zur international anerkannten Spezialistin auf ihrem Gebiet geworden war, die Anfragen aus aller Welt erhielt. Abgesehen von der zweifelhaften Methode, auf diese Weise ein Buch zu bevorworten, wird es aber auch dem Gegenstand keineswegs gerecht, denn das Buch Die Alemannische Schule hat international die neueste Forschung zur Entstehung der Geige angestoßen. Es ist die erste Monografie zur nordalpinen Bautechnik und damit ein Standardwerk.

Dass Adelmann Ressentiments verspürte, lässt sich ablesen aus ihrer eigenen Formulierung in der zweiten Auflage des Buches: »Als ich das Buch die Alemannische Schule … schrieb, konnte ich kaum ahnen, dass es eine so große Resonanz in der Fachwelt und bei vielen interessierten Laien finden würde. Dank dieses Interesses war das Buch nicht nur nach wenigen Jahren vergriffen, sondern es flossen mir auch von vielen Seiten Ergänzungen und Anregungen zu … Meinen innigsten Dank spreche ich vor allem Alfred Berner aus … Er verhielt sich mir gegenüber wie ein stets hilfsbereiter Doktorvater.«61 Der letzte Satz fehlt in der ersten Auflage, und ich freue mich noch heute in der Erinnerung an ihrem vergnügt-maliziösen Lächeln, als sie ihn mir diktierte.

Was belegt dieses Leben? Ist es überflüssig zu erwähnen, dass Olga Adelmann nie geheiratet hat, obwohl sie keineswegs eine Kostverächterin war, sondern mir noch im Alter mit Vergnügen von ihren heißen Affären erzählte? Es war ihr – auch dies ging aus Gesprächen hervor – vollkommen klar, dass »kein Mann eine Frau wie mich hätte heiraten wollen.« Sie sagte es lachend, und sie hatte ihre Wahl getroffen: den Instrumentenbau hätte sie nicht aufgegeben, auch nicht für den besten Mann, wenn es eine Entscheidung erfordert hätte.

Fassen wir zusammen: Eine Frau, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Geigenbauerin werden wollte, hatte nicht nur Schwierigkeiten, eine Ausbildung zu erhalten. Sie hatte auch Probleme, sich selbständig zu machen. Der Krieg erwies sich für sie geradezu als Positivum, denn er ermöglichte ihr die einzige Zeit, in der sie mangels der Konkurrenz von Männern selbständig arbeiten konnte. Aber auch dann führte sie die Geschäfte im Auftrag von Männern, anstatt im eigenen Interesse. Als die Männer zurückkamen, verlor sie diese Vorzugsstellung und musste sich wieder in Abhängigkeit begeben. Ist es dann noch ein Wunder, dass sie nur wenige Instrumente gebaut hat? Was wäre aus ihr geworden, hätte sie die Stelle am Museum nicht erhalten? Was wäre außerdem geschehen, hätte diese Frau ihren wichtigen wissenschaftlichen Beitrag nicht leisten können? Und wiederum wirft das die Frage auf, wie viele wichtige Beiträge verloren gegangen sind, weil Frauen nicht einmal diese Möglichkeit hatten.

Dabei fällt ins Gewicht, dass Olga Adelmann keine Feministin war und die zahlreichen Diskriminierungen, denen sie ausgesetzt gewesen ist, zum Teil einfach nicht wahrgenommen hat. Sie ist, behütet von einem sonnigen Gemüt und naivem Wohlwollen, geradeaus gegangen, ohne nach links oder rechts zu sehen. Auf ihre besondere Situation ist sie erst durch meine Fragen aufmerksam geworden, und als sie mit achtzig Jahren die ersten Ehrungen erhielt – Eintragungen in den »Who’s Who« und die Ehrenmitgliedschaft im deutschen Geigenbauerverband – war sie stolz und fröhlich und nahm sie mit derselben Selbstverständlichkeit an, mit der sie sich den Schwierigkeiten in ihrer Jugend gestellt hatte.

Aber auch bei ihr, die scheinbar so unbeirrt ihren Weg ging, fand sich eine grundlegende Unsicherheit, die sie lebenslang abhängig machte vom Urteil eines Mentors. Im Fall der Alemannischen Schule war es Alfred Berner, auf dessen Urteil sie hörte, und von dem sie sich erst kurz vor ihrem Tod löste. Der Mangel an weiblichen Vorbildern machte sich deutlich bemerkbar, und gerade ihre Pioniertat als Geigenbauerin war ihr sehr bewusst, so dass sie stets darauf bestand, »Geigenbaumeisterin« genannt zu werden – ein Auftrumpfen, geboren aus Unsicherheit.

Inzwischen gibt es international zahlreiche Instrumentenmacherinnen, und es ist im Grunde erstaunlich, wie schnell sich auf diesem Gebiet die Frauen etablieren konnten angesichts der Tatsache, dass noch vor wenigen Generationen dieser Beruf zu den unzugänglichsten gehörte. Aber das wirft ein neues Problem auf. Die heute am höchsten dotierten Berufe liegen nicht mehr in der Musik und den Handwerken, sondern der Hochtechnologie. Analog zur Manufaktur Diderots sitzen Frauen gewissermaßen immer noch an Spinnrädern, während Männer die Maschinen bedienen. Noch vor wenigen Generationen war es Frauen verboten, Latein zu lernen, denn Latein bedeutete den Zugang zur Welt der Gelehrten. Mittlerweile spielt Latein keine Rolle mehr, und philologische und künstlerische Fächer gelten heute als typische Frauenfächer. Die schnelle Emanzipation der Frauen im Instrumentenbau könnte damit zusammenhängen, dass hier nichts Bedeutendes mehr erwartet wird. Es ist weiter zu beobachten, dass auch im Instrumentenbau die Spitzenpositionen – Direktoren von Hochschulen oder als Mitglied einer Jury – selten von Frauen besetzt sind. Frauen befinden sich hier am ehesten in einer Position der Mittelmäßigkeit, und ich habe den Eindruck, dass sie sich noch viel öfter als Männer anpassen an das vom Zeitgeschmack Bevorzugte, anstatt einen konsequenten künstlerischen Weg zu verfolgen. Wir wollen hoffen, dass sie nicht erst zu bedeutenden Leistungen kommen, wenn der Instrumentenbau zum Erliegen kommt.

Feministischer Zugang: Weiblicher Instrumentenbau im Bewusstsein feministischer Forschung

Feministische Forschung über Frauen und Musik setzt oft erst im späten 18. Jahrhundert an – verständlicherweise, denn ab diesem Zeitpunkt fließen die Quellen reichlicher, und für weibliches Selbstbewusstsein wirkt es ermutigend, Beweise zu finden, dass Frauen erfolgreich sein konnten und sich artikulierten. Das Fehlen oder die Unkenntnis früherer Quellen schafft Negation, denn in der Regel fehlen Daten, und mit gleichbleibender Routine muss festgestellt werden, dass weibliche Leistung so geringgeschätzt wurde, dass sie ignoriert und gar zerstört worden ist. Es ist interessant, dass zwar diese Tatsache durchaus erkannt und sogar gelegentlich von Männern zugegeben wird, dass aber grundsätzlich nicht die Frage gestellt wird, warum Männern daran gelegen war oder ist, Leistungen von Frauen zu verschweigen.

Abgesehen von den kulturellen Verlusten, die die Menschheit generell treffen, erweist sich das Verschweigen und Zerstören als fatal für unterlegene Gruppen, die damit um ihre eigene Geschichte gebracht werden. Die Unkenntnis der Vergangenheit und der Mangel an Vorbildern erzeugt Verunsicherung, und die Texte von Frauen bis in die Gegenwart hinein sind voll von Selbstzweifeln und dem Gefühl, nie dagewesenes Neuland zu betreten und damit zur naturwidrigen Ausnahme zu werden.62 Eine Frau, die sich über diese Hintergründe Gedanken macht, wird die Quellen anders lesen als ein Mann, den die geschlechtsspezifische Reduktion nicht trifft.

Frauenthemen sind nunmehr Mode geworden in einer Fachwelt, die chronisch um Dissertationsthemen verlegen ist, und das ist gut so. Aber ein Aspekt kommt immer noch zu kurz: Selbst begabte Frauen haben niemals Einfluss ausüben können, denn »In einer patriarchalischen Gesellschaft berufen Männer sich nicht auf Frauen. Für einen Mann ist es ehrenrührig, unter dem Einfluss einer Frau zu stehen – er wäre so etwas wie ein geistiger Pantoffelheld … Das künstlerische Vermächtnis einer Frau, belastet mit der Hypothek des Weiblichen, findet keine Erben … Entwicklungslinien werden dadurch abgerissen … Das Werk der Käthe Kollwitz hat die gesamte neuere Graphik in China beeinflusst – in Europa hat es niemand gewagt, mit ihren Pfunden zu wuchern.«63 Ein bekanntes Beispiel bildet der Maler Anthonis van Dyck, einer der größten Portraitisten des 17. Jahrhunderts, dessen Stil nicht nur die englische Portraitkunst, sondern auch die frühe Portraitfotografie geprägt hat, und der in seinem Tagebuch ausführlich die Lehrstunden beschreibt, die er bei Sofonisba Anguissola genossen hatte. In der ersten umfassenden Monografie seines Werkes wird der Herausgeber nicht müde, die »Weibischkeit« dieses Malers herauszustellen, für den »Rubens der Mann« gewesen sei, an dessen Vorbild van Dyck sich gewissermaßen emporgerankt hätte wie Efeu an der Eiche. 64

Die wissenschaftliche Misogynie in dieser krassen Form scheint übrigens ein Phänomen neuerer Zeit zu sein; frühere Zeiten waren keineswegs immer geneigt, Frauennamen zu unterschlagen, sondern die höchste Eliminierungsrate scheint vielmehr im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu liegen: Eine Sichtung der Frauennamen z.B. in Johann Gottfried Walthers Musikalischem Lexikon (1732)65 im Vergleich mit den Musiklexika von Johann Christoph Koch (1802)66 oder Gustav Schilling (1835/36)67 belegt, dass fast alle bei Walther genannten Namen eliminiert wurden. Da der Umfang dieser Lexika gegenüber Walther erheblich zugenommen hatte, ergibt sich der Schluss, dass die Neuaufnahmen Männer betreffen. Über dieses überraschende Faktum sollte zumindest eine Spekulation angebracht sein: Walther schrieb sein Lexikon noch zu einer Zeit der ungehinderten Männerherrschaft, in der nur zuweilen die Stimme einer Frau aufscheint. Diese Ausnahmen gefährdeten nicht die als natürlich geachtete hierarchische Weltordnung, und man konnte sie tolerieren.

Ein paar Jahrzehnte später aber meldeten sich die Frauen in immer wachsender Anzahl mit feministischen Publikationen zu Wort, und Männer und Frauen fingen an, die alte Ordnung in Frage zu stellen. Der Französischen Revolution folgte eine Zeit der Restauration, und es ist vielleicht nicht verwunderlich, dass die gehässigsten Angriffe gegen Frauenrechte und die strengsten Platzverweisungen in das frühe 19. Jahrhundert fallen. Es wurde gewissermaßen ›notwendig‹, Frauen die Vorbilder zu nehmen und Stellen auszumerzen, die die neue Aufsässigkeit des weiblichen Geschlechtes zu befördern imstande waren. Die geistreiche Ausstellung von Hildegard Westhoff-Krummacher in Münster (1995) liefert eine Fülle von Material, das gleichzeitig erheiternd und bedrückend ist und dokumentiert besser als jede Abhandlung das Bestreben, Frauen zurückzudrängen in die Sprachlosigkeit und die Anonymität.68

Eine der ersten Monografien über weibliche Musikausübung aus feministischer Sicht stammt von Eva Rieger: Frau, Musik und Männerherrschaft69. In einem Resümee über die heutige Situation umreißt sie musikalische Berufe: Solo-Instrumentalistin, Orchestermitglied, Dirigentin, Sängerin, Komponistin, Musikkritik und schließlich »Patriarchale Musikwissenschaft«.70 Die Instrumentenbauerin fehlt. In Freia Hoffmanns Werk Instrument und Körper71 zehn Jahre später wird tatsächlich weiblicher Instrumentenbau in einem kurzen Absatz thematisiert72. Gerade einmal zweieinhalb in einem Buch von fast fünfhundert Seiten werden gewendet an die Erwähnung der Witwe Naderman in Paris73 und Nanette Stein-Streicher in Augsburg und Wien. Damit ist für sie das Thema erschöpft.

Feministische Musikwissenschaft hat es schwer, weil sie eingefahrene Straßen zu verlassen und Tabus zu brechen hat. Es wurde nötig, patriarchale und sexistische Strukturen aufzuzeigen, die bisher in der verfassten Musikwissenschaft galten, und von einer neuen Blickrichtung, die das Unterste zuoberst kehrt, fertige Würfe zu verlangen ist ungerecht. Aber bei einer durchaus scharfsinnigen Umkehrung erstaunt das Auslassen des handwerklichen Bereiches, der überhaupt Musikausübung erst möglich macht, nur scheinbar. Komponistinnen und Virtuosinnen der Vergangenheit sind in den letzten Jahren zunehmend ins Bewusstsein gerückt, aber man (frau) hat noch lange nicht die Dinge genügend auf den Kopf gestellt, um vom Geniebegriff des 19. Jahrhunderts in puncto Instrumentenbau abzukommen.

Musikinstrumente repräsentieren in gewisser Weise in der Musikwissenschaft die Stellung, die Frauen in der Gesellschaft einnehmen: sie sind vorhanden, werden marginal wahrgenommen und im Übrigen ignoriert. Der Unsinn, der zuweilen in wissenschaftlichen Publikationen über handwerkliche Aspekte niedergelegt wird, ist erstaunlich, und das Thema findet erst dann Beachtung, wenn sich ein gestandener Akustiker darüber hermacht – oft mit Ergebnissen, über die ein gestandener Instrumentenmacher mit weitgespannter Erfahrung von Material und Bautechniken nur lachen kann. Mich erinnern solche Arbeiten mutatis mutandis an Berichte männlicher Gynäkologen über die Empfindungen bei einer Geburt. Hier ist noch einiges an Arbeit vonnöten mit dem doppelten Ziel, weibliche Handwerksgeschichte zu erforschen, wie den Instrumentenbau gleichberechtigt mit anderen Themen in die Musikwissenschaft einzugliedern.

Fußnoten:

1) Diese Arbeit basiert auf einem Vortrag in Oxford (2000). Überarbeitet und erweitert wurde sie dem Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz/ Berlin angeboten (2009), jedoch von der Herausgeberin als "zu polemisch" abgelehnt. Die geforderte Überarbeitung lehnte ich ab und habe seitdem diesem Journal nie wieder eine Arbeit angeboten. (AO Juli 2013)

2) Martin Kares, "Es pfeift auf dem letzten Loch" oder: Rätselstunden der Restaurierung, in: Festschrift Rainer Weber, (Scripta Artium 1) Leipzig 1999, S. 19-22, 22 3) Herbert Heyde, Entrepreneurship in pre-industrial making, in: Musikinstrumentenbau-Zentren im 16. Jahrhundert. Geschichte und musikalische Nutzung. Michaelsteiner Konferenzberichte 72/1, Teil 2, Blankenburg 2007, S. 25-64

4) Genesis 2,18. Zitiert nach: D.Martin Luther, Die gantze Heilige Schrifft, dtv. text-bibliothek, 1974. Der hebräische Text verwendet das Wort "néged" = "gegen"; wörtlich: "die ihm gegenübersteht". Die Vorstellung von der Frau, die "um den Mann ist", d.h. ihn umsorgt, erweist sich bei der Betrachtung des Urtextes als keineswegs so eindeutig.

5) Hedwig Dohm, Die wissenschaftliche Emancipation der Frau, Berlin 1874, S. 12ff.. Facsimile Renate Bookhagen/ Berta Rahm (Hrsg.), Zürich 1977

6) Dohm, S. 15

7)Dohm S. 19

8) Dohm, S. 11ff. Sie bemerkt dazu: "Zuverlässige Schriften über deutsche Frauenarbeit aufzutreiben, ist mir nicht gelungen. Entweder fehlt es an solchen Schriften, oder sie herbeizuschaffen ist für eine Frau, die öffentliche Bibliotheken nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand von Energie und Unbescheidenheit [sic!] benutzen kann, allzu schwierig. Ich mußte mich mit französischen und vornehmlich englischen Schriften begnügen, die glücklicherweise ein ausreichendes und zuverlässiges Material liefern."

9) Das gilt bis ins 20. Jahrhundert; z.B.: Die CDU-Abgeordnete Aenne Brauksiepe in einer Rede im Bundestag 1952: "Weil mich das zutiefst erfüllt … stehe ich hier auf und bringe diesen winzigen Beitrag der Frau zum Gespräch der Männer." Zitiert nach: Marielouise Janssen-Jurreit, Sexismus. Über die Abtreibung der Frauenfrage, München/ Wien 1976 S. 273

10) Antonia Frazer, The Warrior Queens: Boadicea's Chariot, Mandarin Paperback 1989, S. 209

11) Die einzigen, Frauen grundsätzlich zugestandenen Möglichkeiten, sich zu versammeln, geschahen traditionell in Form von Kindbettfeiern. Aber auch diese waren den Behörden oft ein Dorn im Auge, und sie versuchten mit verschiedenen Reglementierungen dagegen einzuschreiten. Dazu z.B. David Cressy, Birth, Marriage and Death. Ritual, Religion, and the Life-Cycle in Tudor and Stuart England, Oxford 1997, S. 55ff, S. 84f.

12) John Cleland, Fanny Hill – Memoirs of a Woman of Pleasure, London 1749, passim

13) Daniel Defoe, The Education of Women, 1722; The Fortunes and Misfortunes of The Famous Moll Flanders, London 1722 (deutsche Übersetzung von Johann Mattheson, Hamburg 1723); Roxana: the Fortunate Mistress, 1724. François Poullain de la Barre: De l'Éducation des dames pour la conduite de l'esprit dans les sciences et dans les mœurs, Paris 1674; [url=http://visualiseur.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83722k]http://visualiseur.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83722k[/url] (5. März 2009) und De l'Égalité des deux sexes, discourse physique et moral où l'on voit l'importance de se défaire des préjugez, Paris 1676 [url=http://visualiseur.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82363t]http://visualiseur.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82363t[/url] (5. März 2009). John Stuart Mill, Subjection of Women, London 1869. Ferdinand August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, Bonn 1879

14) Jean-Jacques Rousseau, Emil oder Ueber die Erziehung, Leipzig o.J., Zweiter Band, Fünftes Buch, S. 351: "Stets müssen sie fühlen, daß jedes Beginnen nur bis zu einer gewissen Grenze ausgedehnt werden darf; man gewöhne sie, sich mitten im Spiel ohne Murren unterbrechen zu lassen und etwas anderes vorzunehmen. Schon die Gewöhnung tut hierin viel, da sie ja in dieser Beziehung nur eine Unterstützung der natürlichen Neigung ist. Ist der Zwang zur Gewohnheit geworden, so entsteht daraus eine Fügsamkeit des Geistes, welche den Frauen ihr ganzes Leben hindurch von großem Nutzen ist. Beständig sind sie ja entweder einem Mann oder dem Urteil der Männer unterworfen, und nie dürfen sie sich über diese Urteile hinwegsetzen. Zitiert nach: [url=http://www.zeno.org/Philosophie/M/Rousseau,+Jean-Jacques/Emil+oder+Ueber+die+Erziehung/Zweiter+Band/F%C3%BCnftes+Buch]http://www.zeno.org/Philosophie/M/Rousseau,+Jean-Jacques/Emil+oder+Ueber+die+Erziehung/Zweiter+Band/F%C3%BCnftes+Buch[/url] (13. Juni 2008)

15) Hans Sachs/ Jost Amman, Eygentliche Beschreibung Aller Stände auff Erden / Hoher vnd Nidriger / Geistlicher vnd Weltlicher / Aller Künstn / Handwercken vnd Händeln… Franckfurt am Mayn 1568.Facsimile Edition Leipzig 2005

16) Christoff Weigel, Abbildung der Gemein-Nützlichen Haupt=Stände Von denen Regenten Und ihrem So in Friedens= als Kriegs=Zeiten zugeordneten Bedienten an / biß auf alle Künstler Und Handwercker / Nach Jedes Ambts= und Beruffs=Verrichtungen / meist nach dem Leben gezeichnet und in Kupfer gebracht… Regenspurg 1698. Facsimile-Nachdruck mit einer Einleitung von Michael Auer, Nördlingen 1987

17) Diderots Enzyklopädie. Die Bildtafeln 1762-1777. Weltbild Verlag, Augsburg 1995

18) Bärbel Kern und Horst Kern, Madame Doktorin Schlözer. Ein Frauenleben in den Widersprüchen der Aufklärung, München 1988, S. 124f.

19) Dohm S. 37

20) Kornelia Steffi Gabriele Markau, Dorothea Christiana Erxleben (1715-1762): Die erste promovierte Ärztin Deutschlands. Eine Analyse ihrer lateinischen Promotionsschrift sowie der ersten deutschen Übersetzung. Dissertation der Universität Halle-Wittenberg 2006. Online-Version [url=http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/06/06H090/t4.pdf]http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/06/06H090/t4.pdf[/url] (12. März 2009), Kap. 3: Das Leben der Dorothea Christiana Erxleben, geb. Leporin (1715-1762), S. 10-36

21) Dorothea Christiana Leporinin, Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das Weibliche Geschlecht vom Studiren abhalten, Darin deren Unerheblichkeit gezeiget, und wie möglich, nöthig und nützlich es sey, Daß dieses Geschlecht der Gelahrtheit sich befleisse, umständlich dargeleget wird, Berlin 1742. Facsimile Hildesheim 1977

22) Leporin, Einleitung, e3v.f.

23) Leporin S. 13 und S. 22f., §§ 29 & 30

24) Leporin S. 74, § 116

25) Leporin S. 74f.

26) S. Anm. 34

27) Leporin, Vorrede § 70 ff.

28) Dohm, S. 38f.

29) Sabrina Capitani, Das Spiel der Gauklerin, Historischer Roman, Piper Taschenbuch, München 2010. In dem "Rebec" der Spielerin Pauline ist ein Instrument aus meinem Besitz abgebildet.

30) Deutlich gemacht im Sachsenspiegel

31) Johann Beer, Musicalische Discurse… Nürnberg 1719. Facs. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1982: S. 161-166, Cap. 46: Von den Bierfidlern,

32) Mimmo Peruffo: Die Darmsaiten vom 16. bis 18. Jahrhundert. Mit einem Anhang von Dieter Krickeberg: Archivalische Beobachtungen zur Herstellung von Darmsaiten im Alten Nürnberg, in: Dieter Krickeberg (Hrsg.) Der 'schöne' Klang. Studien zum historischen Musikinstrumentenbau in Deutschland und Japan unter besonderer Berücksichtigung des alten Nürnberg. Nürnberg (Verlag des Germanischen Nationalmuseums) 1996, S. 99-111 (108)

33) Die ausgedehnten Forschungen zum römischen Saitenmacherhandwerk durch Patrizio Barbieri erwähnen keine Frauen, s. The Roman gut string makers, 1550-2005, in: Studi musicali 35 (2006), S. 3-128

34) Emanuel Winternitz, Leonardo und die Musik, in: Ladislao Reti (Hrsg), Leonardo. Künstler, Forscher, Magier, Köln 1996, S. 110-135

35) S.u.

36) Johann Martin Teuber, Vollständiger Unterricht Von Der gmeinen und höhern Dreh=Kunst, Regenspurg und Wien 1756, S. 195

37) Roger Hargrave, Seeking Mrs Guarneri, in: The Strad 111, No. 1325 (September 2000), S. 950-957

38) Als eklatantes Beispiel sei hier das Portrait der Mademoiselle Charlotte du Val d'Ognes angeführt, das im Jahr 1917 für 200.000 Dollar vom Metropolitan Museum in New York angekauft wurde als Werk von Jacques-Louis David. Als sich das Gemälde als Werk der Constance-Marie Charpentier herausstellte, erklärte der Direktor der Sammlung, ein Prof. Sterling, das Bild habe ihm nie besonders gefallen. Siehe dazu Gisela Breitling, Die Spuren des Schiffs in den Wellen. Eine autobiographische Suche nach den Frauen in der Kunstgeschichte. Fischer Taschenbuch, Frankfurt/Main 1986, S. 177f.

39) Frauen im Blasinstrumentenbau tauchen erst in den letzten Jahrzehnten auf, vor allem im Holzblasinstrumentenbau, kaum in der Blechbläserindustrie. Diese Imbalance wiederholt sich bei den ausübenden Musikerinnen.

40) Laut Duden 2006, S. 636 gibt es bis heute keine weibliche Form des Substantivs "Lehrling", sondern der Begriff bezeichnet beide Geschlechter, wobei der Duden darüber schweigt, ob das Wort grundsätzlich das grammatische männliche Geschlecht besitzt, oder ob man mittlerweile auch "die Lehrling" sagen kann. Am selben Ort wird auf "Lehrmädchen" verwiesen als "süddeutsch-österreichisch, sonst veraltete Form".

41) Persönliche Gespräche mit Helge Sigler, Berlin 1998

42) Zusammengestellt aus: Willibald Leo Frh. v. Lütgendorff: Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ergänzungsband von Thomas Drescher , Tutzing 1990

43) Lütgendorff/Drescher, S. 628

44) Lütgendorff/Drescher S. 474

45) Hedwig Dohm, Die Antifeministen, Berlin (1902), Facsimile Frankfurt/ Main o.J., S. 71ff.

46) Die Schreibweise ihres Vornamens variiert zwischen Nanette und Nannette