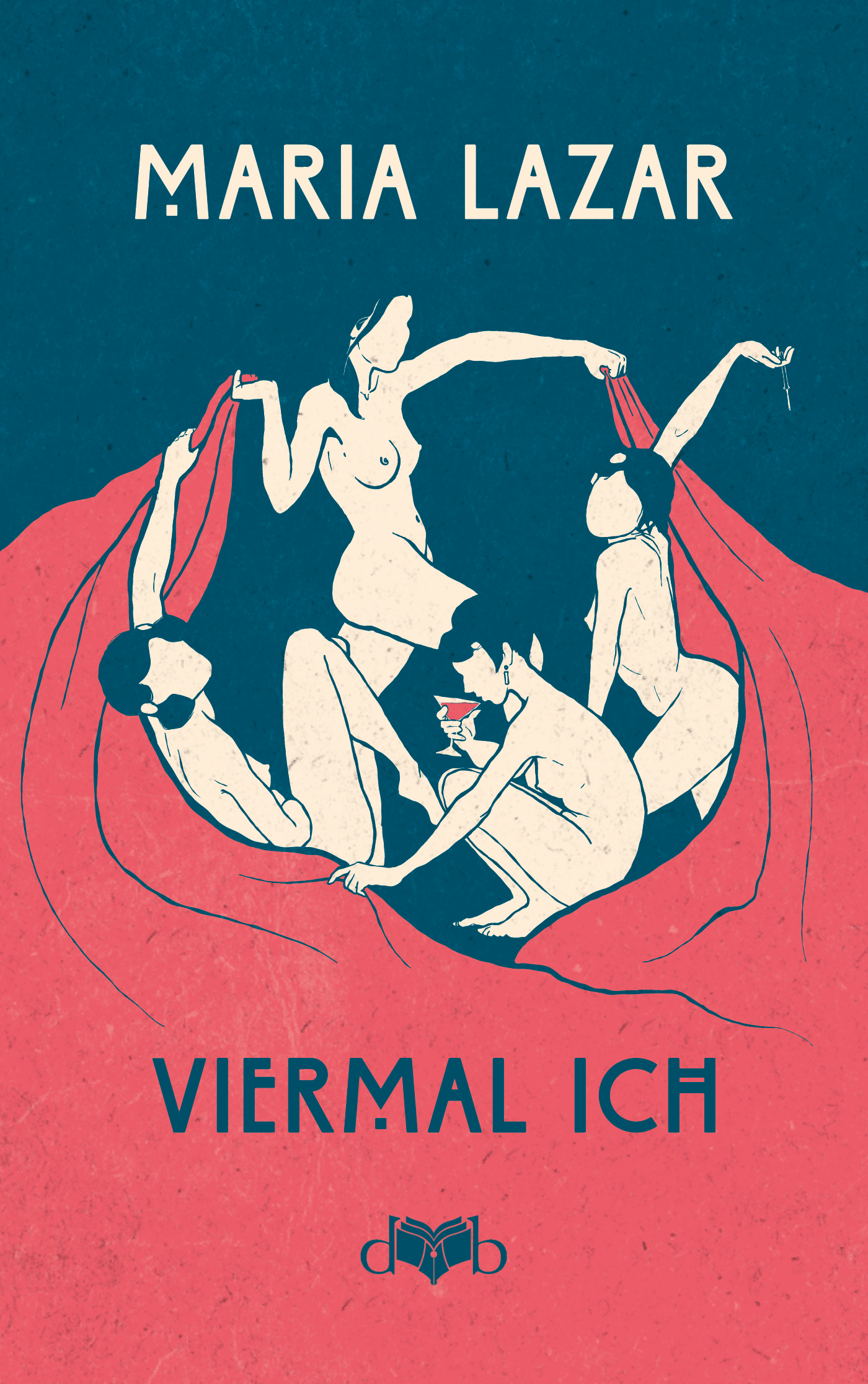

Empfehlungen MARIA LAZAR: Viermal ICH. 2023. REZENSION VON ROLF LÖCHEL.

MARIA LAZAR: Viermal ICH. 2023. REZENSION VON ROLF LÖCHEL.

Marie Lazar ist eine der nicht eben wenigen Schriftstellerinnen des frühen 20. Jahrhunderts, die lange Zeit völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten waren. Dass sich dies seit nunmehr rund zehn Jahren langsam zu ändern beginnt, ist u.a. dem ebenso kleinen wie großartigen Verlag das vergessene buch zu verdanken, der 2014 damit begonnen hat, die Werke der österreichischen Autorin neu aufzulegen.

Marie Lazar ist eine der nicht eben wenigen Schriftstellerinnen des frühen 20. Jahrhunderts, die lange Zeit völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten waren. Dass sich dies seit nunmehr rund zehn Jahren langsam zu ändern beginnt, ist u.a. dem ebenso kleinen wie großartigen Verlag das vergessene buch zu verdanken, der 2014 damit begonnen hat, die Werke der österreichischen Autorin neu aufzulegen.

Als vierter Band ist nun ihr vermutlich Ende der 1920er-Jahre entstandener Nachlassroman Viermal ICH erschienen, in dem sich eine namenlose Ich-Erzählerin ihre „Lebensgeschichte“ (144) von der Seele schreibt. Dabei erzählt sie fast so, als wüssten die Lesenden schon all das, was sie berichtet. Aber sie schreibt ja auch nicht für ein lesendes Publikum, sondern für sich selbst. Und sie selbst weiß natürlich tatsächlich schon alles, was sie in ihr Notizbuch niederschreibt. Allerdings „gibt [es] auch Dinge, die man nicht schreiben kann“ (148), und die sie nur in Andeutungen zu Papier zu bringen vermag. Manches lassen sie nur erahnen, sind dabei aber doch ganz klar. Mal sind ihre Aufzeichnungen eher assoziativ, mal reflektierend und manchmal widerspricht sie sich selbst – und relativiert diesen Wiederspruch sogleich wieder.

Albert C. Eibl, Verleger und Herausgeber des Bandes, spricht im Nachwort ganz zu Recht davon, dass Lazar sich im vorliegenden Roman einer überaus originellen und noch heute modern wirkenden Schreibweise bedient, die in einem „schnoddrig-aufgekratzte[n] Plauderton“ gehalten ist, in dem sich „zahlreiche[] Rückblenden, unerwartete[] Schnitte[] und filmische[] Einzelsequenzen zu einer impressionistischen Sprach-Gefühlswelt verdichte[n]“ (213). Dabei lässt die Literatin immer wieder außergewöhnliche Metaphern einfließen, die etwa „Wolken wie schmutzige Leinenfetzen“ (21) vor einem Fenster hängen oder einen in den Himmel ragenden Kirchturm „sternumzittert“ (40) sein lassen. Ihre originellen Metaphern können allerdings auch schon einmal Anlass zu der Vermutung geben, es handele sich um einen schnöden Tippfehler. So etwa, wenn die Blusen junger Schulmädchen nicht hauchdünn, sondern „hautdünn[]“ (34) sind. Einmal wartet Lazar sogar mit einer überaus geistreichen und vor allem treffenden Wortschöpfung auf: „Männer sind ekelhaft, wenn sie nicht gerade zum Verlieben sind. Man kann sich in sie verhassen“ (140, Herv. R.L.)

Auch die teils recht detaillierten Schilderungen der den Roman bevölkernden Menschen sind ganz eigener Art. Sie beschreiben zwar bestimmte Details ihrer äußeren Erscheinung, verweisen jedoch zugleich auf ihr inneres Wesen, wobei den einzelnen Figuren immer wieder die gleichen Attribute zugeordnet werden.

Zeit ihres Lebens verschwimmt der Ich-Erzählerin ihre Identität immer wieder mit derjenigen ihrer drei recht unterschiedlichen Freundinnen Grete, Annette und Ulla, die sie von der gemeinsamen Schulzeit bis in die Erzählgegenwart hinein begleiten, ohne das dies streng chronologisch erzählt würde.

Von Grete zu schreiben, empfindet die Ich-Erzählerin als „so weich, so süß, so hell“ (11), denn ihre Freundin hat „seit jeher so etwas Badendes in ihren Bewegungen“ (98). Auch „legt[] sie sich hinein in die Gefühle der anderen“ (ebd.). Und diese anderen sind – Männer. Dennoch könne man Grete nicht vorwerfen, „dass die Männer sich in sie verliebten. Hätte sie ihnen nachlaufen sollen, wie die andren Mädchen. Dann natürlich wäre sie alle los geworden“ (106). Glücklich ist sie damit aber nicht geworden, denn „Frauen wie Grete ersticken an ihrem ungelebten Leben und lächeln dazu“ (108).

Ganz anders empfindet es die Ich-Erzählerin, über ihre Freundin Anette zu schreiben. Es fühlt sich „lustig, spitz und zackig und etwas schmerzhaft und nicht immer appetitlich“ (11) an. Als Jugendliche traf sich Anette „mit pickelnarbigen Jungens abends in dunklen Haustoren“ (35). Später trat sie in einem Kabarett auf und prostituierte sich. Einen ihrer Freier, „den Herrn Willy hat sie sogar ein bisschen geliebt. Aber so geht es auch. Liebe – das alles hat gar nichts damit zu tun“ (174f.). Überhaupt ist zu Anette „nie jemand lieb gewesen“ (183).

„Ulla aber – Ulla ist unverschämt. Sie will nicht gekauft werden. Sie geht herum und sucht sich die Männer, schöne, große, gesunde Männer, blödsinnig gesunde Männer – sie ist ganz ohne Scham“ (136). Aber sie „wird nie einen Mann betrügen, und wenn sie zwanzig auf einmal liebt“ (140). Überhaupt ist die dritte ihrer Freundinnen „wie ein Salzfelsen […], kristallklar und beißend gescheit“ (11). So sagt Ulla über ihre, wie es damals hieß, Entjungferung: „Es war sehr gut und sehr vernünftig, vielleicht nicht sehr schön, aber es war notwendig“ (70). Schon in der Schule war sie „die klügste und Hässlichste der ganzen Klasse, die beste Turnerin“ (23). Auch litt sie in ihrer Jugend an einem „wütenden Fieber“ (35) und las Schopenhauer. Später wurde sie Ärztin in einem Krankenhaus.

Nicht nur Ulla, auch die Ich-Erzählerin hat schon einmal pessimistische Anwandlungen: „Alles ist aussichtslos. Und das ist so am besten“ (192). Das erinnert, wenn auch nur von Ferne, ein wenig an den Pessimismus Becketts. Zugleich bewahrt sie sich eine gewisse positive Sicht auf das Dasein: „Aber das Leben ist klein und was kann man viel mehr tun, als gut sein gegeneinander“ (201). Auch das lässt an Beckett denken, der trotz seiner pessimistischen Haltung in der französischen Résistance gegen die Nazis kämpfte. Das war allerdings etliche Jahre, nachdem Lazar ihren Roman geschrieben hatte.

Neben der Quadriga der Freundinnen erscheint noch eine weitere weibliche Hauptfigur zwischen den Buchdeckeln. Immer dann, wenn der Ich-Erzählerin „alles ganz verrückt und unerträglich wird“, erblickt sie in spiegelnden Oberflächen „die Fremde“ (22 u.ö.), in der sich das alter Ego der Ich-Erzählerin erkennen lässt. Denn zwischen beiden „ist keine Luft und kein Licht“ (ebd.). Dass die Fremde stets unerwartet „wie herausgewachsen aus fremden Tiefen“ (61) erscheint, stützt Eibls im Nachwort vertretene These, dass sie „sinnbildlich für das freudianische Es [steht]“ (213). Ob das auch auf die Bemerkung „unschuldig ist nur die Fremde“ (89) zutrifft, mag dahingestellt sein. Jedenfalls versichert die Ich-Erzählerin, dass die Fremde nie zu den vier Freundinnen zählte, sondern „immer abseits“ stand und „immer nur zu[schaute]“ (61). Daher sei sie auch die einzige Unschuldige.

Was nun die Ich-Erzählerin selbst betrifft, so verdient sie ihr Geld als Bibliothekarin und ist so unstet wie das Leben selbst. Auch ist sie mit sich selbst ganz und gar nicht im Reinen: „Ich gefalle mir, aber ich habe mich nicht lieb“ (128). Davon, dass sie „nicht gut und edel“ (19) ist, scheint sie fest überzeugt. Allerdings hält sie sich – meistens – auch nicht für schlecht. Eigentlich sei sie „gar nichts“ (ebd.). Eben darum schreibe sie die Notizen nieder, aus denen vielleicht einmal ein Buch werde. Jedenfalls möchte sie nur über sich selbst und von niemandem sonst schreiben, was ihr aber mitnichten gelingt. Ihre Freundinnen sind allgegenwärtig. Sie fürchtet sogar, dass ihr früher oder später eine der drei „den Bleistift aus der Hand [nimmt]“ (44) und an ihrer statt weiter schreibt. Eine Befürchtung, die sie gegen Ende hin immer stärker hegt und die sich womöglich sogar realisieren wird.

Es sind allerdings keineswegs allein der Stil und die Figuren(-konstellation), die den Roman so interessant und lesenswert machen, sondern ebenso sehr die verhandelten Themen, die zwar vielfältig sind, aber doch alle eines gemeinsam haben. Immer geht es im das Los von Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft. Denn „es ist so schwer eine Frau zu sein. Und noch dazu eine kluge Frau“ (155), klagt die Ich-Erzählerin. Und ihre Freundin Ulla weiß, dass „die sogenannte Freiheit der Frau ein aufgelegter Schwindel“ (161) ist.

Teils ausführlich behandelt, teils beiläufig angesprochen werden zahlreiche individuelle und strukturelle Benachteiligungen, Diskriminierungen und Erniedrigungen von Frauen, wie etwa das Abtreibungsverbot, das arme Mädchen dazu zwingt zu einem zwar hilfsbereiten, aber wohl nicht sehr befähigten Arzt zu gehen, was zum Tod einer seiner Patientinnen führt und ihn ins Gefängnis bringt. Gleich zwei der Frauen müssen sich aus schierer Not gelegentlich prostituieren. Eine von ihnen bringt es über sich, indem sie sich sagt, sie habe während ihres Studiums immerhin Leichen seziert, und „Leichenteile sind auch nicht angenehm. Ekelhaft zum Anrühren. Stinken. Und er hat gezahlt.“ (139). Der Missbrauch einer Minderjährigen durch einen nahen Verwandten wird mal angedeutet, mal ziemlich explizit geschildert. Die damals als Makel geltende "ledige Mutterschaft" wiederum wird nur indirekt angesprochen, wenn es heißt ,dass Bea, die Schwester der Ich-Erzählerin, einen gewissen „Herrn von“ heiraten musste; „natürlich“ (46), wie es heißt. Der wird allerdings auch gegenüber der Ich-Erzählerin übergriffig, streicht ihr über die Wange und sagt, sie sei „ein Käfer“ (36). Und wenn die Ich-Erzählerin über die Dienstmädchen in ihrem Elternhause schreibt: „Man konnte nie wissen, ob es nicht eines Tages heißen würde: - Die Person muss fort! Und dann packte eben so ein Mädchen seine Sachen zusammen und war kurz darauf fort, wirklich fort, für immer“ (15), so kann bei den zeitgenössischen Lesenden kein Zweifel darüber bestehen, was der Grund für ihre plötzliche Kündigung ist: Der Hausherr hat sie geschwängert.

Mag es auch heutzutage eher selten geschehen, dass einer Hausangestellten gekündigt wird, weil ihr Arbeitgeber sie geschwängert hat, so ist der Roman im 21. Jahrhundert doch noch immer genauso lesenswert, wie er es in der Zwischenkriegszeit gewesen wäre, hätte sich denn ein Verlag gefunden, der ihn publiziert hätte. Dass der Verlag das vergessene buch dieses Versäumnis nun nachgeholt hat, sei ihm sehr gedankt.

Nächster Eintrag: MARIA GLEIT: Abteilung Herrenmode. 2023. REZENSION VON ROLF LÖCHEL.

Vorheriger Eintrag: Annine van der Meer, Die Sprache unsrer Ursprungs-Mutter MA: Die Entwicklung des Frauenbildes in 40 000 Jahren globaler »Venus«-Kunst. 2020.